- Информация о материале

- Статьи

- Просмотров: 2339

Заседание проблемной комиссии

Института иммунологии и физиологии УрО РАН

09 октября 2023 года состоится заседание проблемной комиссии Института иммунологии и физиологии УрО РАН.

Начало заседания – 16-00.

Место проведения – г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.106. Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, очный и дистанционный режим.

Повестка дня

- Утверждение темы диссертационной работы аспиранта 1-го года обучения Гусаровой Евгении Олеговны, научные специальности: 3.3.3. Патологическая физиология, 3.1.25. Лучевая диагностика. Тема: «ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА ДЕТЕЙ ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ МОНОХОРИАЛЬНОГО

МНОГОПЛОДИЯ». Научные руководители: Соловьёва Ольга Эдуардовна, д.ф.-м.н., профессор, зав. лабораторией математической физиологии, директор ИИФ УрО РАН; Косовцова Наталья Владимировна, д.м.н., заведующая отделом биофизических и лучевых методов исследований ФГБУ «НИИ Охраны Материнства и Младенчества» МЗ РФ, профессор кафедры медицинской биохимии и биофизики УРФУ и кафедры акушерства и гинекологии Института медицинского образования Центра Алмазов, врач высшей категории. - Обсуждение диссертационной работы Круглова Сергея Дмитриевича на предмет решения вопроса о предоставлении согласия ИИФ УрО РАН выступить в качестве ведущей организации в дис. совете 21.2.080.01 («Северный государственный медицинский университет» Минздрава России, Архангельск). Тема диссертации: «РОЛЬ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ В ФОРМИРОВАНИИ КЛЕТОЧНО-ОПОСРЕДОВАННОГО ИММУННОГО ОТВЕТА», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 1.5.5. Физиология человека и животных.

Председатель проблемной комиссии,

академик, д.м.н., проф., В.А. Черешнев

- Информация о материале

- Статьи

- Просмотров: 219

- Информация о материале

- Статьи

- Просмотров: 2506

Заседание проблемной комиссии

Института иммунологии и физиологии УрО РАН

25 сентября 2023 года состоится заседание проблемной комиссии Института иммунологии и физиологии УрО РАН.

Начало заседания – 14-00.

Место проведения – г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.106. Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, очный и дистанционный режим.

Повестка дня

- Утверждение тем диссертационных работ аспирантов 1-го года обучения:

- Потоскуевой Юлии Константиновны, специальность: 1.5.2. Биофизика. Тема: «Актин-миозиновое взаимодействие в сердечной и скелетных мышцах при функциональной разгрузке и воздействии омекамтив мекарбила», научные руководители: Никитина Лариса Валерьевна, д.б.н., в.н.с.; Герцен Оксана Павловна, к.б.н., н.с.

- Туканова Данилы Александровича, специальность: 1.5.5. Физиология человека и животных. Тема: «Клеточный стресс как фактор образования внеостровковых и внепанкреатических инсулин-продуцирующих клеток при экспериментальном диабете», научный руководитель: Соколова Ксения Викторовна, к.б.н., н.с.

- Утверждение темы диссертационной работы Волжанинова Дениса Александровича, научных руководителей (д.ф.-м.н., проф. Соловьёва О.Э. и к.ф.-м.н., доцент Хохлова А.Д.) и заключения выпускающей организации. Тема диссертации «РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ИЗОЛИРОВАННЫХ СЕРДЕЧНЫХ МЫШЕЧНЫХ КЛЕТОК», представлена на соискание ученой степени по специальностям: 1.3.2. Приборы и методы экспериментальной физики и 1.5.2. Биофизика.

-

Апробация диссертационной работы Шутского Никиты Алексеевича, ассистента кафедры биологии, экологии и биотехнологии ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», ассистента кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава РФ. Тема диссертации: «МЕХАНИЗМЫ РЕГЕНЕРАЦИИ МЕЖКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА ДЕРМЫ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ

ЛОКАЛЬНОГО ХОЛОДОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ НАРУШЕНИИ ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНОСТИ». Представлена на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 3.3.3. Патологическая физиология.-

Научный руководитель: Кашутин Сергей Леонидович, доктор медицинских наук, доцент, зав. кафедрой кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава РФ

- Рецензенты:

1. Данилова Ирина Георгиевна, д.б.н., доцент, г.н.с., зав. лабораторией морфологии и биохимии ИИФ УрО РАН;

2. Сарапульцев Алексей Петрович, д.б.н., в.н.с., зав. лабораторией иммунопатофизиологии ИИФ УрО РАН.

-

Председатель проблемной комиссии,

академик, д.м.н., проф., В.А. Черешнев

- Информация о материале

- Статьи

- Просмотров: 2625

Ученый Совет

Института иммунологии и физиологии УрО РАН

№ 11

27 сентября 2023 г.

Поздравления

Поздравляем Никитину Ларису Валерьевну с юбилеем!

Поздравляем Чумарную Татьяну Владиславовну с юбилейной грамотой!

Повестка дня

- Доклад к Всемирному дню сердца. Докладчик: Кузьмин Владислав Стефанович, д.б.н., доцент, доцент кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ

- Утверждение тем кандидатских диссертаций аспирантов ИИФ УрО РАН 1 года обучения 2023 года

- Утверждение двух научных руководителей и изменения темы кандидатской диссертации н.с. лаборатории трансляционной медицины и биоинформатики Д.А. Волжанинова

- О «белом списке» научных журналов (Храмцова Ю.С.)

- О конференциях 2023 (Храмцова Ю.С.)

- О Конгрессе молодых ученых 2023 (Храмцова Ю.С.)

- Разное

Ученый секретарь, к.б.н. Ю.С. Храмцова.

Заседание Ученого совета ИИФ УрО РАН состоится 27 сентября (среда) в 15.00 в конференц-зале по адресу: ул. Первомайская 106

- Информация о материале

- Статьи

- Просмотров: 6960

Оглавление

- Основание ИИФ УрО РАН

- Лаборатории Института

- Научное направление «Иммунные механизмы регуляции физиологических функций»

- Научное направление «Молекулярные механизмы мышечных сокращений и биомеханика неоднородного миокарда»

- Центр коллективного пользования

- Диссертационный совет

- Образовательная деятельность института: аспирантура

Основание ИИФ УрО РАН

В 2023 году Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, директором-организатором которого является Валерий Александрович Черешнев, отмечает 20-летний юбилей. Первый шаг в формировании коллектива института был сделан в 2000 году, когда согласно постановлению Президиума УрО РАН № 1–9 от 20 января 2000 года с целью дальнейшего развития фундаментальных научных исследований в области физиологии на Урале на базе Екатеринбургского отдела молекулярной и клеточной биомеханики Института физиологии Коми НЦ УрО РАН (заведующий отделом профессор В. С. Мархасин) был создан Екатеринбургский филиал Института экологии и генетики микроорганизмов (ИЭГМ) УрО РАН (директор В. А. Черешнев). В структуре филиала было два отдела: иммунологии (лаборатории иммунологии регенерации, иммуноскрининга и иммунологии воспаления); молекулярной и клеточной биомеханики (лаборатории биофизики и математического моделирования, биомеханики, молекулярных механизмов мышечного сокращения).

Далее уже на базе Екатеринбургского филиала ИЭГМ был сформирован Институт иммунологии и физиологии УрО РАН (постановление Президиума РАН № 39 от 28 января 2003 года). Были утверждены основные направления научных исследований: иммунные механизмы регуляции физиологических функций, молекулярные механизмы мышечного сокращения и биомеханика неоднородного миокарда. Почти 15 лет (до конца 2017-го) институт возглавлял В. А. Черешнев, с 2018 года по настоящее время он является научным руководителем и главным научным сотрудником института. Короткое время заместителем директора по научной работе был профессор Артур Васильевич Осипенко, с 2003 по 2017 год — член-корреспондент РАН Борис Германович Юшков.

В конце 1990-х — начале 2000-х на промышленно-ориентированном Урале фактически не было ни одного академического института, занимающегося биомедицинскими исследованиями, поэтому идея учреждения института была поддержана руководством академии и правительством Российской Федерации. На этапе формирования института единственным сложившимся коллективом сотрудников был отдел Владимира Семеновича Мархасина, занимающийся исследованиями физиологии мышц и сердца, и все новые направления требовалось начинать с нуля, организовать и оборудовать новые лаборатории, привлекать специалистов из различных областей иммунологии и физиологии, мотивировать их сменить место работы. Конечно, главенствующая организаторская роль принадлежит В. А. Черешневу. Одним из первых иммунологическое направление исследований Валерия Александровича поддержал профессор Е. Ю. Гусев, переехавший в Екатеринбург из Перми и вместе с ним разрабатывавший теорию патогенеза системного воспаления. Затем со своими перспективными научными идеями и коллективом учеников присоединился профессор Б. Г. Юшков, перешедший в институт из Уральского государственного университета. Он стал одним из основателей нового направления иммунофизиологии, которое объединяет иммунологические механизмы регуляции физиологических функций в единую систему. Вслед за Борисом Германовичем в институт перешли из Уральского медицинского университета доцент И. Г. Данилова и доцент С. Ю. Медведева, которые открыли новое направление биохимических и морфологических исследований. Коллектив института стал объединять единомышленников, понимающих важность синтеза фундаментальных исследований в области иммунологии и физиологии с практической медициной, что привлекло немало специалистов из разных областей науки. Так, новое клинико-физиологическое направление иммуноофтальмологии привнесено в институт профессором М. В. Черешневой, сформировалась клиническая группа профессора И. А. Тузанкиной с лабораторно-клинической базой в областной клинической детской больнице и направлением иммунологии в онтогенезе, начала работать научная группа профессора Я. Б. Бейкина, руководителя одного из ведущих клинико-диагностических центров Екатеринбурга, образовалась группа профессора П. А. Сарапульцева, в состав института вошла научная группа профессора С. П. Тепловой из Челябинского медуниверситета, последователи которой под руководством профессора А. В. Зурочки продолжают трудиться в институте и сегодня. В различное время здесь работали профессор С. В. Сибиряк из Уфы, ведущий специалист в области иммунофармакологии, профессор Н. Н. Чучкова из Ижевска, специалист в области биомедицины, привнесшие в институт новые направления исследований в области иммунологии.

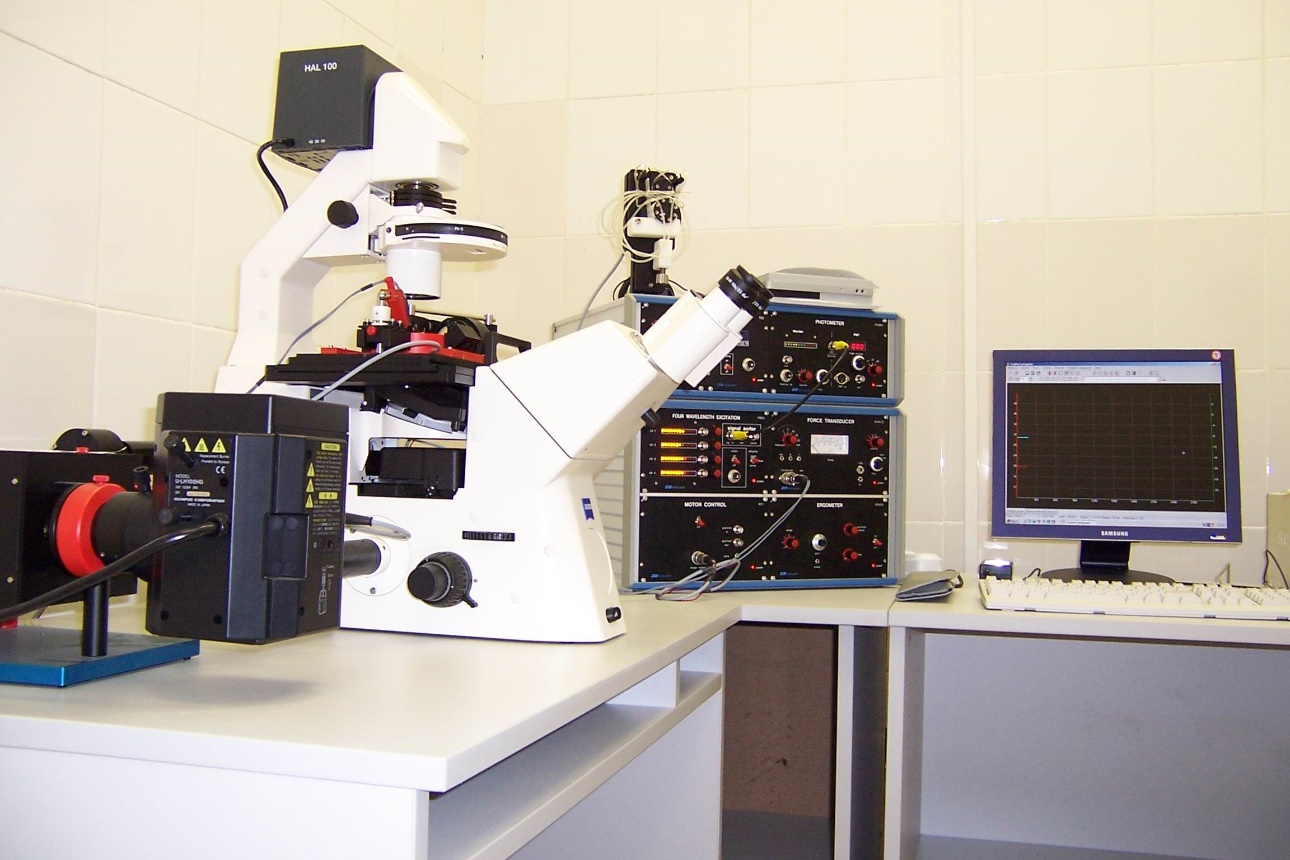

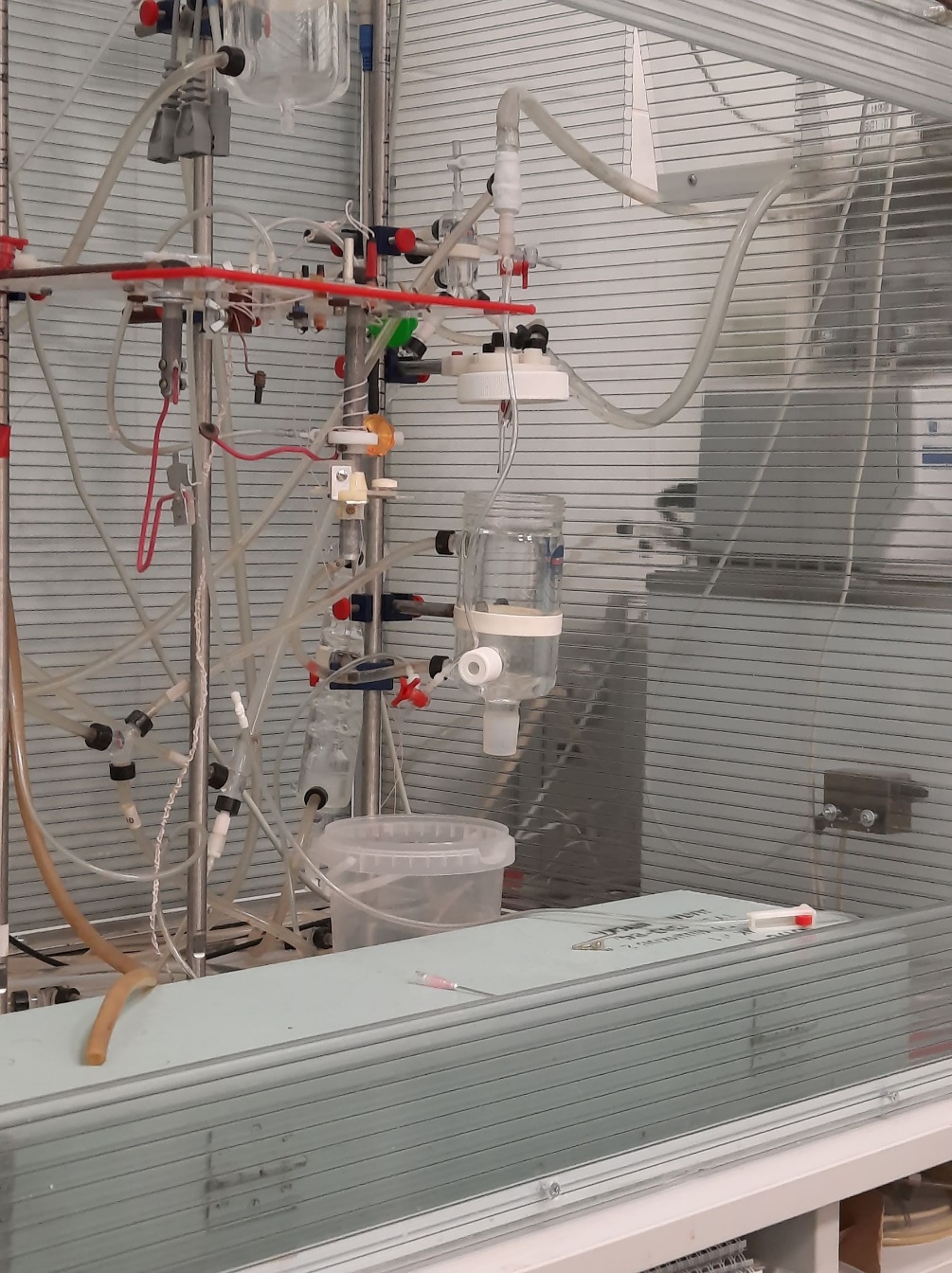

Новые направления исследований требовали расширения и инструментальной базы. Именно в нашем институте появился единственный на Урале конфокальный микроскоп. Он не только непрерывно востребован сотрудниками всех экспериментальных лабораторий института, но и привлекает многочисленные хоздоговорные работы. Можно смело констатировать, что сегодня институт обладает инфраструктурой, позволяющей выполнять исследования мирового уровня. Здесь создан Центр коллективного пользования, который год за годом наращивает долю привлеченных исследований в различных областях биомедицины.

В 2018 году на пост директора была избрана д.ф.-м.н., профессор Ольга Эдуардовна Соловьёва, под ее руководством институт работает и сегодня. Заместителем директора по научной работе с 2018 по 2023 год была д.б.н., доцент Ирина Георгиевна Данилова, заведующая лабораторией биохимии и морфологии, которую в текущем году сменила с.н.с. лаборатории иммунологии воспаления к.б.н. Наталья Владимировна Зотова.

Сегодня благодаря высокой квалификации сотрудников и востребованности результатов научных исследований Институт сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными исследовательскими центрами, включая МГУ, НИМЦ имени Алмазова, ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, ФИЦы (Коми НЦ, Пермский, Оренбургский) и институты УрО РАН (ИФМ, ИОС, ИММ), университеты (УрФУ, ЮУрГУ, УГМУ, ПГМУ), Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова, а также Хуачжунский университет науки и технологий, Институт иммунологии и геномики человека АН РУз, университеты Гента, Фрайбурга, институты Словацкой академии наук, IBM Research.

Развитие современной науки невозможно без распространения знаний, опыта и популяризации полученных результатов исследования. Важной вехой развития биомедицинских исследований на Урале стало основание в 2004 году журнала «Вестник Уральской медицинской академической науки», учредителем которого стал ИИФ УрО РАН совместно с Уральским государственным медицинским университетом. Бессменный главный редактор журнала — В. А. Черешнев, заместитель главного редактора — Б. Г. Юшков, в редколлегию входят ведущие специалисты института.

В Институте с момента основания активно ведется подготовка молодых научных кадров как в аспирантуре, так и в созданных научных школах: «Экологическая иммунология и биотехнология» (научный руководитель — академик РАН В. А. Черешнев), «Физиология и биофизика миокарда» (научный руководитель — член-корреспондент РАН В. С .Мархасин) и «Иммунофизиология и иммунопатофизиология» (научный руководитель — член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ Б. Г. Юшков). Более того, уже самими молодыми учеными, воспитанниками института, ведется работа по популяризации науки среди школьников и населения города: проводятся экскурсии и лектории по экспериментальной работе и физиологии, на сайте института ведется научный блог, поддерживается сотрудничество с СУНЦ и учреждениями высшего образования региона.

Лаборатории института

Согласно Уставу ИИФ УрО РАН его цели, предмет и виды деятельности включают проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований по следующим направлениям:

- иммунные механизмы регуляции физиологических функций;

- молекулярные механизмы мышечных сокращений и биомеханика неоднородного миокарда.

Лаборатории института создавались и продолжают работать в рамках этих направлений.

Научное направление «Иммунные механизмы регуляции физиологических функций»

В настоящее время в рамках направления работают следующие лаборатории:

- лаборатория иммунофизиологии и иммунофармакологии,

- лаборатория иммунологии воспаления,

- лаборатория морфологии и биохимии,

- лаборатория иммунопатофизиологии.

Лаборатория иммунофизиологии и иммунофармакологии

В 2000 году в Екатеринбургском филиале Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН была создана лаборатория иммунологии регенерации, заведующим которой являлся д.м.н., профессор Артур Васильевич Осипенко. В скором времени лаборатория была переименована в лабораторию иммунофизиологии и с 2001 года ее возглавил д.м.н., профессор Борис Германович Юшков.

Первыми сотрудниками лаборатории стали академик В. А. Черешнев, профессор М. В. Черешнева, профессор В. Г. Климин, к.б.н. Е. В. Буторина, М. Н. Сумин.

Были сформулированы ключевые положения нового направления в физиологии — иммунофизиологии (См. Черешнев В. А., Юшков Б. Г., Климин В. Г., Лебедева Е. В. Иммунофизиология. Екатеринбург: УрО РАН, 2002), которая рассматривает иммунную систему в качестве системы, регулирующей физиологические функции организма как в норме, так и патологии, в качестве одного звена единой нейро-иммуно-эндокринной системы. Экспериментальное доказательство этих положений составило основное научное направление лаборатории.

В 2003 году произошло преобразование Екатеринбургского филиала Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН в Институт иммунологии и физиологии УрО РАН — и лаборатория стала подразделением нового института.

Одно из исследовательских направлений лаборатории — иммунологическая регуляция кроветворения. В процессе изучения такого феномена, как значительные изменения количественных характеристик эритропоэза на фоне блокады либо стимуляции системы фагоцитирующих мононуклеаров, на животных был описан процесс качественной перестройки эритропоэза при действии на организм экстремальных факторов. В наших исследованиях было показано, что при гипоксических состояниях различного генеза (гипоксическая гипоксия, кровопотеря, фенилгидразиновая анемия), а также у старых животных повышается уровень продукции крупных эритроцитов, содержащих фетальные фракции гемоглобина. Блокада макрофагов каррагинаном угнетает количественную реакцию эритрона на фенилгидразиновую анемию, но не влияет на качественную перестройку эритропоэза.

Были проведены работы по моделированию адоптивного переноса лимфоцитов от лабораторных крыс с измененной регенерацией нормальным животным. В качестве воздействий, стимулирующих регенерацию, была использована резекция печени. У нормальных животных после адоптивного переноса как тимоцитов, так и спленоцитов отмечалась в одинаковой степени стимуляция регенераторных процессов в печени. Введение иммуномодулятора тималина донорам лимфоцитов потенциирует их морфогенетический эффект, за счет чего происходит усиление восстановительных процессов в резецированном органе. Кроме того, под действием тималина изменяется величина пула лимфоцитов, обладающих морфогенетической функцией (Ю. С. Храмцова).

В механизмах адаптации организма к действию экстремальных факторов и репаративных процессах существенное место занимает взаимодействие между такими элементами иммунной системы, как макрофаги, тучные клетки и тромбоциты. Для оценки этого взаимодействия были проведены эксперименты по сравнению реакции моноцитарного, мегакариоцитарного ростков кроветворения и тучных клеток (О. С. Арташян) на кровопотерю и гипоксию. Показано, что в большинстве случаев экстремальных воздействий реакция всех трех ростков носит однонаправленный характер, взаимодействие между тремя системами обеспечивается через гистамин, гепарин и кислые гликозаминогликаны.

В 2006 году в лабораторию пришел д.м.н. (1996), профессор (2000) Сергей Владимирович Сибиряк (1955–2009) и работал в ней вплоть до своей кончины. Его научная деятельность была посвящена изучению проблем фармакологии, иммунорегуляции и адаптации иммунной системы к воздействию факторов окружающей среды, роли «химического микроокружения» и цитохром Р450-зависимой монооксигеназной системы в регуляции активности клеточного иммунитета, иммунологическим аспектам апоптоза, разработке методов оценки иммунного статуса и др. Сергей Владимирович — автор 240 с лишним научных трудов и 7 изобретений. Появление новых научных направлений привело к необходимости переименования лаборатории в лабораторию иммунофизиологии и иммунофармакологии.

В те годы сотрудниками лаборатории были академик В. А. Черешнев, профессоры Б. Г. Юшков, М. В. Черешнева, В. Г. Климин, доктора медицинских наук А. Б. Блохин, Ю. Ф. Кузьмин, старший научный сотрудник М. Н. Сумин, научные сотрудники кандидаты биологических наук Ю. С. Храмцова, О. С. Арташян, Н. В. Тюменцева, старшие лаборанты А. А. Казанцев и В. В. Ким, лаборант А. Кириллова, аспирант А. С. Файзрахманов.

Основные направления исследований были сконцентрированы на иммунологической регуляции физиологических функций, иммунологических механизмах адаптивных реакций и методах их модуляции, на роли иммунной системы в формировании неоднородности эритроцитов в норме и при экстремальных состояниях организма, на механизмах апоптоза, на изучении тепловидения как метода физиологических и патофизиологических исследований.

Активно проводились исследования по регуляции тромбоцитопоэза и функциональному состоянию тромбоцитов в норме и при экстремальных состояниях, которые в 2008 году были отмечены премией имени В. В. Парина Академии медицинских наук, а также исследования влияния микроокружения (прежде всего макрофагов) на пролиферацию и дифференцировку стволовых клеток, роли слуха в физиологическом контроле процесса речепродукции (С. В. Янович), роли немышечных миозинов в подвижности клеток (Т. А. Ненашева).

Был теоретически обоснован и разработан метод аутопластики органов и тканей (Н. В. Тюменцева и сотрудники кафедры общей хирургии Уральского медицинского университета Д. И. Крохин, В. В. Ходаков).

С 2009 года центральное место в исследованиях лаборатории занимает роль иммунной системы в адаптации организма к экстремальным воздействиям и в регенерации. Изучаются состояние тучных клеток в различных органах при иммобилизационном стрессе (Е. А. Мухлынина), система фагоцитирующих макрофагов при регенерации костной ткани (В. В. Котомцев, И. А. Казакова, М. В. Улитко), влияние иммуномодуляторов на иммунную систему при проникающем ранении глаза (М. В. Черешнева), исследуются характеристики морфофункционального состояния системы «мать — плацента — плод» у экспериментальных животных в процессе адаптации к гипоксиям различного генеза (Н. А. Пятышкина).

С этого же времени наряду с фундаментальными исследованиями выполняются и прикладные: исследование рентгеноконтрастных веществ (совместно с Институтом химии твердого тела УрО РАН — М. Г. Зуев), магнитных металл-углеродных наночастиц (совместно с Институтом физики металлов УрО РАН — И. В. Бызов, М. А. Уймин, А. Е. Ермаков), разрабатываются антисептическое средство и способ его применения для промывания гнойных полостей (С. А. Забокрицкий совместно с Институтом прикладной механики УрО РАН — Ижевск и Институтом экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН — Пермь).

Отдельное направление составили исследования физиологии и патологии миокарда, в частности структурно-функциональных и метаболических изменений в возникновении различных типов нарушений возбудимости миокарда при сахарном диабете (А. П. Сарапульцев).

С 2010 года в научной тематике лаборатории появляется еще одно направление — исследование патогенеза эпилепсии и обоснование ее терапии путем воздействия на резидентные стволовые клетки мозга (С. А. Кривопалов).

В 2012 году сотрудниками лаборатории получены премия Правительства Российской Федерации в области образования за учебник «Патологическая физиология» (В. А. Черешнев, Б. Г. Юшков, М. В. Черешнева). В 2017 году продемонстрирована физиологическая роль повреждения в физиологической регуляции функций, адаптивных реакциях и регенерации , представлен анализ работы иммунной системы на принципах теории функциональных систем П. К. Анохина . В 2019 году сформулирована концепция структурного гомеостаза.

Лаборатория иммунологии воспаления

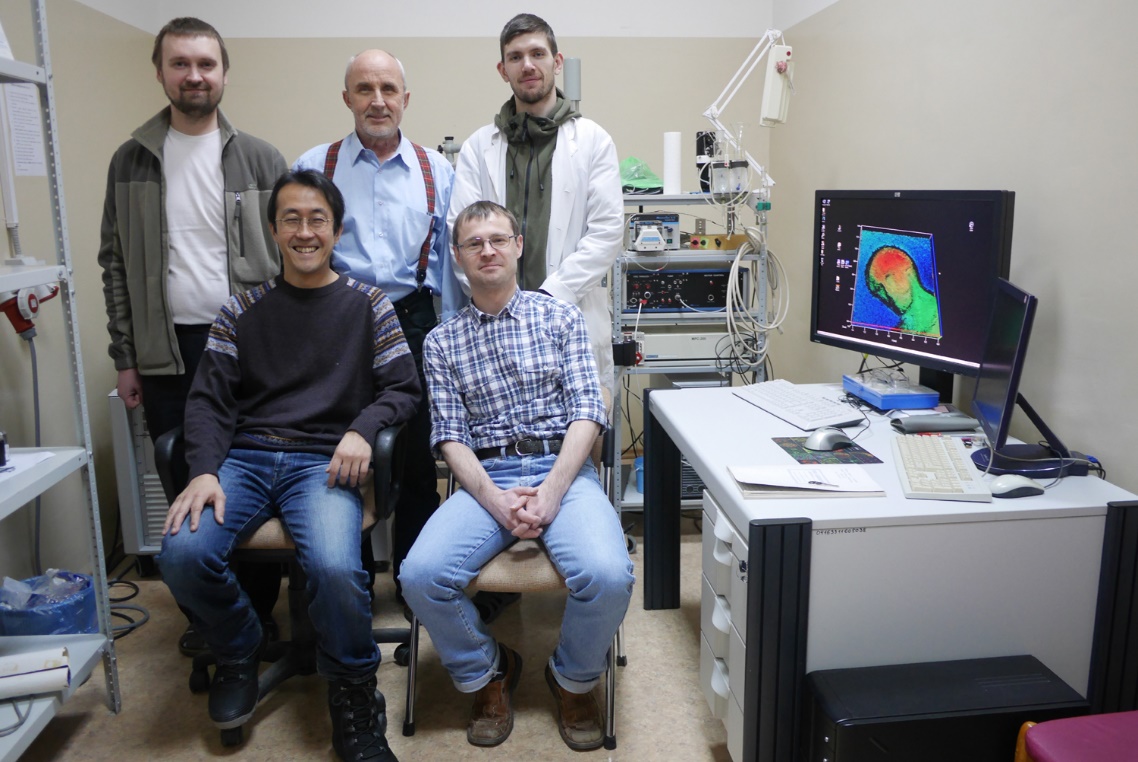

На переднем плане Е. Ю. Гусев, во втором ряду слева направо: Т. Э. Зубова, Н. В. Зотова, Ю. А. Журавлёва, Л. В. Соломатина

На переднем плане Е. Ю. Гусев, во втором ряду слева направо: Т. Э. Зубова, Н. В. Зотова, Ю. А. Журавлёва, Л. В. Соломатина

Лаборатория иммунологии воспаления, так же как и другие лаборатории института, была создана в 2000 году еще на базе Екатеринбургского филиала Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН. Руководителем, настоящим вдохновителем и идеологом проводимых исследований с момента ее основания стал д.м.н. Евгений Юрьевич Гусев. С 2003 года лаборатория иммунологии воспаления вошла в структуру ИИФ УрО РАН, а в 2008 году в связи с реорганизацией института к лаборатории присоединилась лаборатория иммунологии онтогенеза (заведующая лабораторией д.м.н., профессор И. А. Тузанкина).

Научная тематика лаборатории была предопределена тесным сотрудничеством и научными интересами Евгения Юрьевича, переехавшего из Перми в Екатеринбург, и академика РАН, д.м.н., профессора В. А. Черешнева. В совместных работах были систематизированы и теоретически обоснованы современные представления о воспалении и типовых патологических процессах. Эти работы были представлены в виде многочисленных научных статей и выступлений на научных форумах российского и международного уровня, а также в десятках монографий, учебников и учебных пособий по патофизиологии и иммунологии, в пяти изобретениях, непосредственно связанных с проблемой системного воспаления и практической реализацией этого направления. Результаты этих исследований, а именно разработка и апробация шкалы оценки системного воспаления, вошли в несколько исследовательских проектов под руководством В. А. Черешнева, в частности в актуальную для отечественной медицины работу «Фундаментальные механизмы иммунорегуляции, инновационные технологии в диагностике и комплексном лечении иммуноассоциированных заболеваний», удостоенную премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники за 2020 год.

Сегодня результаты работ, посвященные иммунологии воспаления и типовым патологическим процессам воспаления, интегрированы с другими исследованиями, проводимыми в ИИФ УрО РАН и в других научных учреждениях России, работающих в области иммунофизиологии, клинической и экспериментальной иммунологии, экологии, микробиологии, цитологии, инфекционных заболеваний, включая COVID-19 и инфекцию, вызванную ВИЧ.

В настоящее время штат лаборатории состоит из 10 сотрудников (9 научных сотрудников), включая трех докторов наук (О. В. Бердюгина, профессор Е. Ю. Гусев, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации И. А. Тузанкина) и шесть кандидатов наук.

Исторически в лаборатории сохраняется два основных научных направления.

Первое — характеристика системного воспаления как общепатологического процесса. Руководитель — заведующий лабораторией д.м.н., профессор Е. Ю. Гусев. В научную группу данного направления входят сотрудники: в.н.с., д.б.н. О. В. Бердюгина, с.н.с., к.б.н. Н. В. Зотова, с.н.с., к.м.н. Л. В. Соломатина, с.н.с., к.б.н. Ю. А. Журавлёва, инженер-лаборант Т. Э. Зубова. Значительный вклад в развитие этого научного направления сделала к.м.н. Л. Н. Юрченко, возглавлявшая лабораторию в 2003–2008 годах.

Коллектив научной группы ведет работы по теории типовых патологических процессов и системного воспаления как самостоятельного вида общепатологического процесса, отличного от системных проявлений воспаления классического типа. В рамках этого направления разработаны шкалы оценки патогенеза и верификации фаз острого системного воспаления, позволяющие диагностировать и прогнозировать развитие критических состояний у человека. Для реализации научных исследований были подписаны договоры о сотрудничестве и совместной научной работе между ИИФ УрО РАН и 8 лечебными учреждениями Екатеринбурга.

В рамках научного направления были защищены 2 докторские и 7 кандидатских диссертаций; изданы 2 монографии; опубликованы более 100 научных статей в рецензируемых журналах; зарегистрированы 5 изобретений; получены награды (золотая и серебряная медали) на двух международных выставках инновационных технологий: Интерполитех-2004 (Interpolitex 2004) и Архимед-2004 (Archimedes 2004); получены две премии: премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники за 2020 год и премия имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина за 2021 год в номинации «За заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины».

Второе направление научной работы лаборатории — исследование иммунологических механизмов онтогенеза человека и их роли в формировании патологических состояний. Руководитель темы — г.н.с., д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ Ирина Александровна Тузанкина. Сотрудники лаборатории, входящие в эту группу: с.н.с., к.м.н. М. А. Болков, с.н.с., к.м.н. О. Ю. Санникова, с.н.с., к.б.н. С. С. Дерябина.

Область научных интересов весьма обширна и включает вопросы диагностики, лечения, реабилитации и профилактики иммунозависимых болезней; врожденные ошибки иммунитета и болезни, ассоциированные с ними; первичные, вторичные и ятрогенные иммунодефициты; генетические аспекты иммунозависимой патологии; моногенные и геномные исследования, вопросы летальности при болезнях, ассоциированных с врожденными ошибками иммунитета; социально-правовая помощь пациентам с иммунодефицитами; фундаментальные вопросы формирования иммунозависимой патологии; разработка лекарственных препаратов и терапевтических композиций иммунотропной направленности для лечения болезней, ассоциированных с врожденными ошибками иммунитета и вторичными нарушениями иммунных функций; доклинические исследования и клинические испытания иммунотропных лекарственных препаратов.

За 20-летний период выполнены и защищены 20 диссертационных работ, из них 4 докторские, в настоящее время выполняются еще 2 кандидатские и 2 докторские диссертации.

В составе научной группы в разные годы работали: д.б.н. И. А. Пашнина, д.м.н. М. Ю. Якушева, д.м.н. Н. Г. Саркисян, д.м.н. И. А. Мальчиков, к.б.н. Е. В. Власова, к.б.н. И. М. Криволапова, к.м.н. Е. А. Басс, к.м.н. Е. Ю. Осинцева, к.м.н. Т. Н. Тарасевич, к.ф.-м.н. В. Н. Шершнев, к.м.н. Д. А. Черемохин, к.б.н. Лю Гоцзюнь, аспиранты Хайбер Шинвари и М. А. Долгих, заместитель главного врача ОДКБ № 1 Л. А. Уфимцева. Сотрудники научной группы находились в активной коллаборации с коллегами из Екатеринбургского института вирусных инфекций, Института органической химии УрО РАН, Уральского государственного медицинского университета, Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Уральского юридического университета, с коллегами из других городов и стран.

Результаты работ сотрудников регулярно представляются на съездах и конгрессах различного уровня, в том числе в США, Японии, Филиппинах, Бразилии, Австрии, Швейцарии, Венгрии, Португалии, Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане, Китае и др. Группа является организатором и активным участником областных и региональных конференций, российских и международных съездов и конгрессов: только за период 2008–2022 годов представители направления участвовали в организации более 165 конференций, съездов и форумов, способствуя объединению специалистов России для получения новейшей информации о закономерностях формирования патологии, современных эффективных методах терапии, своевременного выявления патологии, повышения выживаемости пациентов при редких и тяжелых заболеваниях, улучшения качества их жизни.

Широта научных интересов отражена полученными результатами, в виде более 700 опубликованных работ, в их числе 16 монографий, учебное пособие, 5 методических рекомендаций, информационные письма, подготовлен учебник. Получено 15 патентов на изобретения.

Основной клинической базой для научных исследований группы стал созданный в 1994 году под руководством И. А. Тузанкиной региональный Центр иммунологии при областной детской клинической больнице № 1 (Екатеринбург). В 2013 году на базе центра совместно с ИИФ УрО РАН организован Центр диагностики и изучения первичных иммунодефицитов имени Джеффри Моделла. Сотрудники группы разработали и внедрили программы помощи пациентам, первыми приняли участие в пилотном проекте скрининга новорожденных на первичные иммунодефициты.

В настоящее время сотрудники научной группы являются членами пяти международных организаций: IUIS (Международный союз иммунологических обществ; с 2004), EFIS (Европейская федерация иммунологических обществ), IPOPI (Международная организация пациентов с первичными иммунодефицитами), ESID (Европейское общество по первичным иммунодефицитам), J Project (международный просветительский проект по первичным иммунодефицитам; г.н.с. И. А. Тузанкина и с.н.с. М. А. Болков являются членами управляющего комитета этого проекта, руководя дочерним проектом J Project по странам Центральной Азии, Уралу, Сибири и Дальнему Востоку: в этих регионах регулярно проводятся организованные сотрудниками группы обучающие школы, семинары, проходит консультирование пациентов, публикуется совместная литература, в том числе статьи и монографии).

Профессор И. А. Тузанкина является членом редакционной коллегии журналов, входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК РФ, в том числе «Российского иммунологического журнала», электронного «Medline.ru», международного «Journal of Theoretical and Clinical Medicine», работает в качестве приглашенного редактора специализированного выпуска журнала «Frontiers in Immunology», является членом редакционных советов журналов «Эффективная фармакотерапия» и «Траектория исследований — человек, природа, технологии».

С 2006 года по настоящее время сотрудники научной группы активно работают в созданной в институте проблемной комиссии по патофизиологии, аллергологии и иммунологии. Не менее активное участие они принимают в качестве членов секретариата Российского научного общества иммунологов (с 2004) и Уральского общества иммунологов и аллергологов (с 2002), объединяющих научных и практических работников регионов России и почетных членов из зарубежья. Президентом обществ по настоящее время является академик В. А. Черешнев, генеральным секретарем — профессор И. А. Тузанкина, членом секретариата — к.м.н. М. А. Болков.

Высокая квалификация сотрудников этой научной группы подтверждена рядом образовательных сертификатов. В частности, будучи обладателями международного сертификата «GСP: Goods Clinical Practices» (И. А. Тузанкина, М. А. Болков, О. Ю. Санникова, Е. В. Власова, И. А. Пашнина), коллеги активно участвуют в международных клинических исследованиях, в междисциплинарных грантах РФФИ и др.

Результаты исследований научной группы отмечены различными наградами: почетными грамотами Министерства здравоохранения Свердловской области, Законодательного собрания Свердловской области, Уральского отделения Российской Академии наук, Почетным знаком Законодательного собрания Свердловской области, благодарственным письмом Законодательного собрания Свердловской области, почетными грамотами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, нагрудным знаком «Орден В. И. Вернадского», медалью Российского общества иммунологов и дипломом «За выдающиеся достижения в области иммунологии», дипломом лауреатов премии имени М. В. Ломоносова и дипломом за научно-исследовательскую работу «Нейро-иммуно-эндокринная регуляция жизнеобеспечения у людей в условиях Арктического региона», медалью «За вклад в организацию государственной политики в области научно-технологического развития» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации; профессор, д.м.н. И. А. Тузанкина удостоена звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

Многие сотрудники лаборатории совмещают научную работу в лаборатории с преподавательской деятельностью в высших учебных заведениях Екатеринбурга (УрФУ, УГМУ, УрГЮУ) и в аспирантуре ИИФ УрО РАН, а также на многочисленных всероссийских обучающих мероприятиях (школах, семинарах, симпозиумах и конференциях) в рамках постдипломного образования врачей различных специальностей (д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ И. А. Тузанкина, д.м.н., доцент Н. Г. Саркисян, к.м.н. М. А. Болков, к.б.н. С. С. Дерябина, аспирант Д. А. Черемохин, к.б.н. Н. В. Зотова, к.б.н. Л. В. Соломатина).

С целью проведения научных исследований сотрудники лаборатории используют приборную базу Центра коллективного пользования ИИФ УрО РАН.

Лаборатория морфологии и биохимии

Лаборатория морфологии и биохимии в составе Института иммунологии и физиологии УрО РАН была образована в 2008 году при объединении двух ранее существовавших подразделений — лаборатории морфологии (под руководством к.м.н., доцента С. Ю. Медведевой) и лаборатории биохимии (под руководством д.б.н., доцента И. Г. Даниловой). С начала существования и до сегодняшнего дня заведующей лабораторией является д.б.н., доцент Ирина Георгиевна Данилова, которая до 2003 года работала доцентом кафедры биохимии и биоорганической химии и зам. декана Уральской медицинской академии, а в настоящее время также является заведующей кафедрой медицинской биохимии и биофизики Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) и членом научного сообщества Society for Experimental Biology and Medicine (SEBM).

Сотрудниками лаборатории в разные годы были к.м.н., доцент С. Ю. Медведева, к.б.н. И. Ф. Гетте, к.м.н. Н. Б. Блинкова, к.б.н. Е. А. Мухлынина, к.б.н. С. В. Ломаева, к.б.н. И. А. Брыкина, к.б.н. З. А. Шафигуллина, к.б.н. К. В. Соколова, М. А. Чиши, Н. Е. Шарапова, Т. С. Булавинцева, С. Е. Смирных, В. А. Поздина, Т. Р. Султанова.

Лаборатория проводит исследования совместно с коллегами из УрФУ, Уральского государственного экономического университета, Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), Института клеточных технологий, с коллегами из других городов и стран.

Область научных интересов сотрудников лаборатории составляют иммунологические механизмы регуляции регенерации тканей с разной восстановительной способностью. Особое внимание уделяется изучению восполнения утраченной или сниженной в условиях диабета инсулин-продуцирующей функции поджелудочной железы. Модифицированная в лаборатории модель аллоксанового диабета у крыс отличается от большинства используемых в общей исследовательской практике моделей повышенной выживаемостью лабораторных животных и стабильностью воспроизводимых биохимических и морфологических изменений, характерных для диабета 1-го типа. Исследования проводятся на различных экспериментальных моделях, таких как модели сахарного диабета 1-го и 2-го типа, стресса, частичной гепатэктомии и нефрэктомии, токсического гепатита и др. Ряд работ был посвящен оценке восстановительных процессов в поджелудочной железе, печени, почках, миокарде на фоне фармакологической коррекции производным аминофталгидразида (АФГ), которая показала перспективность данного синтетического иммуномодулятора с антиоксидантными свойствами.

Получены уникальные данные о механизмах клеточной регенерации поджелудочной железы за счет внеостровковых инсулин-продуцирующих клеток. Впервые дана характеристика субпопуляций инсулин-позитивных клеток (ИПК) в эпителии ацинусов и протоков поджелудочной железы крыс; показано, что увеличение количества ИПК в эпителии ацинусов и протоков железы происходит на фоне увеличения количества Pdx1-позитивных клеток в паренхиме неэндокринной части железы и роста содержания TGF-β1 в ткани железы.

Совместно с сотрудниками других лабораторий ИИФ УрО РАН проведены исследования на моделях экспериментального инфаркта миокарда, сахарного диабета, овариоэктомии. Было установлено, что экспериментальная фармакологическая коррекция инфаркта миокарда у крыс задерживает экссудативно-альтеративную фазу воспаления и снижает уровень IL-1 и TNFα. Модель овариоэктомии показала, что дефицит эстрогенов вызывает снижение сократимости одиночных кардиомиоцитов левого желудочка, но увеличивает сократимость миоцитов левого предсердия.

В лаборатории используются современные методы исследования: иммуногистохимические, проточной цитометрии, иммуноферментного анализа, биохимические методы оценки антиоксидантной активности и др.

В рамках сотрудничества с УрФУ (Химико-технологический институт, кафедра иммунохимии) выполнены исследования антидиабетического действия синтетических антиоксидантов (производные из ряда 1,3,4-тиадиазинов, соединения L17 и L14) и природных антиоксидантов (липоевая кислота, аскорбиновая кислота). Определена функциональная активность одиночных и кластерных внеостровковых инсулин-продуцирующих клеток (ИПК) в ацинарной и перидуктальной частях поджелудочной железы при моделировании сахарного диабета 2-го типа у крыс и при воздействии соединения L-17. Показана способность соединения L-17 стимулировать образование внепанкреатических инсулин-продуцирующих клеток в тимусе, селезенке, печени у крыс с сахарным диабетом 2-го типа, а также повышать их функциональную инсулин-продуцирующую активность в печени. Изучались особенности экспрессии продуктов гомеобоксных генов (Pdx1, MafA, Ngn3) в поджелудочной железе крыс с экспериментальным СД2 под влиянием соединения L-17. Показано, что препарат вызывал усиление экспрессии транскрипционных факторов Pdx1 и MafA+ в ацинарной и перидуктальной частях у животных с диабетом 2-го типа.

Исследование изофлавоноидов (ИФ), экстрагированных из растительного сырья методом «зеленых» биотехнологий с применением природных глубоких эвтектических растворителей, проведенное совместно с сотрудниками кафедры технологии органического синтеза Института естественных наук УрФУ, показало проявление антиоксидантной активности ИФ in vitro, снижение гипергликемии и оксидативного стресса, предотвращение потери массы β-клеток in vivo, что определяет перспективность использования ИФ для разработки функциональных антидиабетических продуктов питания.

Совместно с сотрудниками кафедры физической и неорганической химии Института естественных наук УрФУ дана оценка безопасности полиоксометаллатов (железо-молибденовых наночастиц), предназначенных для направленной доставки лекарственных средств.

Коллектив лаборатории участвовал в выполнении успешно завершенных проектов РФФИ и РНФ, руководителем которых являлась д.м.н. И. Г. Данилова:

- проект РФФИ № 19-315-90012 «Разработка и экспериментальное обоснование нового метода коррекции токсического повреждения печени» (годы реализации 2019–2021);

- проект РНФ 16-15-00039 «Поиск средств фармакологической коррекции регенераторных процессов при экспериментальном моделировании сахарного диабета» (годы реализации 2019–2020);

- проект РНФ 16-15-00039 «Поиск средств фармакологической коррекции регенераторных процессов при экспериментальном моделировании сахарного диабета» (годы реализации 2016–2018).

Всего сотрудниками лаборатории опубликовано 98 работ, цитируемых в Russian Science Citation Index, Web of Science Core Collection и Scopus, выпущена монография, получено 5 патентов на изобретения.

Сотрудниками лаборатории морфологии и биохимии выполнены и защищены 5 диссертационных работ, из них одна докторская, в настоящее время выполняются еще 4 кандидатские диссертации. Кроме того, при их активном участии планировались и были выполнены еще 6 диссертационных работ, успешно защищенных.

Результаты работ коллектива лаборатории регулярно представляются на съездах и конгрессах различного уровня в России, в странах Европы и Азии, в том числе в Италии, Греции, Франции, Чехии, Узбекистане. Также сотрудники принимают участие в организационных комитетах областных и региональных конференций, российских и международных съездов и конгрессов.

Многие сотрудники лаборатории осуществляют учебно-педагогическую деятельность в вузах Екатеринбурга (кафедра биохимии УГМУ, кафедра физиологии человека и животных и кафедра медицинской биохимии и биофизики УрФУ), являются руководителями курсовых и дипломных работ студентов. Ириной Георгиевной Даниловой разработаны и читаются курсы «Нанотехнологии в биологии медицине», «Биомедицинские нанотехнологии», «Клиническая биохимия», осуществляется руководство работами аспирантов.

За активную работу и научно-исследовательские достижения представителям лаборатории присуждены награды и почетные грамоты:

- благодарность Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за значительный вклад в развитие научной сферы и многолетний добросовестный труд (2021) (Даниловой И. Г.);

- почетная грамота администрации Кировского района г. Екатеринбурга (2012) (Гетте И. Ф.);

- диплом за I место на конкурсе устных докладов (Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные вопросы медицинской науки», Ярославль, 2012) (Мухлыниной Е. А.);

- диплом за II место на конкурсе устных докладов (Всероссийская молодежная научная конференция ИФ Коми НЦ «Физиология человека и животных: от эксперимента к клинической практике», Сыктывкар, 2012) (Мухлыниной Е. А.);

- почетная грамота Уральского отделения РАН за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие фундаментальной науки в области биологии и медицины, содействие в реализации научных разработок в здравоохранении (2012) (Мухлыниной Е. А.);

- премия имени академика В. В. Парина за серию работ «Реакция волокнистой соединительной ткани при действии на организм экстремальных факторов» (2015) (Мухлыниной Е. А.);

- диплом II степени за лучший устный доклад на Х Всероссийском конгрессе студентов и аспирантов-биологов с международным участием «Симбиоз Россия 2017» (Россия, Казань, 2017) (Соколовой К. В.).

Лаборатория иммунопатофизиологии

В год учреждения Института иммунологии и физиологии УрО РАН была организована и лаборатория иммунологического скрининга, работу которой возглавлял до последних дней своей жизни заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Яков Борисович Бейкин (1949–2023). Главным научным сотрудником лаборатории на момент ее становление стал заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор Виталий Васильевич Фомин, сыгравший огромную роль в разработке основного научного направления деятельности лаборатории, которое было сформулировано как «комплексная оценка параметров гомеостаза при воздействии на макроорганизм антигенов инфекционной и неинфекционной природы».

Позднее, в 2008 году, лаборатория была преобразована в лабораторию иммунопатофизиологии путем слияния с лабораторией иммунофизиологии обменных процессов (под руководством профессора, д.м.н. Петра Алексеевича Сарапульцева). Данное объединение послужило основой для формирования магистральных направлений деятельности лаборатории — вопросов иммунопатогенеза инфекционных заболеваний и стрессорных нарушений.

Инструментальной базой для проведения исследований стал городской Центр лабораторной диагностики ВИЧ, инфекционной патологии и болезней матери и ребенка, переименованный позднее в Клинико-диагностический центр (КДЦ). Научное взаимодействие коллектива КДЦ с лабораторией иммунологического скрининга легло в основу работ, посвященных изучению процессов нарушения репродуктивной функции в человеческом организме. Результатом стала монография «Иммунологические и генетические факторы нарушения репродуктивной функции» (В. А. Черешнев, И. В. Рыбина, Я. Б. Бейкин, Т. А. Обоскалова), изданная под редакцией действительного члена Российской академии естественных наук А. А. Ярилина в 2005 году. Результаты проведенных исследований легли в основу проекта «Разработка иммуногенетических подходов к диагностике, лечению и профилактике региональной патологии на примере Екатеринбурга», получившего премию имени Татищева и де Геннина в 2005 году.

Тема репродуктивного здоровья нашла свое развитие и в вышедшей в 2013 году с участием коллектива авторов (В. А. Черешнев, С. В. Пичугова, Л. Г. Тулакина, А. В. Клейн, Т. Л. Савинова, Я. Б. Бейкин) монографии «Ультраструктура сперматозоидов в норме и патологии».

Продолжением серии работ, посвященных причинам формирования мужского бесплодия, послужила диссертация Светланы Владимировны Пичуговой на соискание ученой степени кандидата медицинских наук «Роль иммунологических, гормонально-метаболических, инфекционных и генетических факторов в развитии астенозооспермии у мужчин с бесплодием». В последующем была запланирована диссертация С. В. Пичуговой на соискание ученой степени доктора медицинских наук «Роль левостороннего варикоцеле в нарушении репродуктивной функции у подростков и сравнительная характеристика патологических изменений при II и III степени варикоцеле, в зависимости от давности оперативной коррекции», представленная в настоящее время к защите.

Диапазон научных интересов лаборатории иммунопатофизиологии включающий в себя в том числе вопросы инфекционной иммунологии, нашел отражение в исследовании иммунопатогенетических механизмов нейроинфекций вирусной этиологии, проведенном Юлией Геннадьевной Лагеревой. Полученные результаты внесли вклад в изучение иммунологических детерминант чувствительности к нейроинфекциям с позиций возрастных, ассоциированных с полом и полиморфизмом HLA особенностей дифференцировки различных эффекторных субпопуляций Т-лимфоцитов. В 2016 году исследование завершилось защитой диссертации Ю. Г. Лагеревой «Эффекторные субпопуляции Т-лимфоцитов и иммунопатогенез менингитов вирусной этиологии», представленной на соискание ученой степени доктора биологических наук (научные консультанты В. А. Черешнев, Я. Б. Бейкин). Продолжением данной работы стал выход в 2018 году монографии «Иммунологические аспекты энтеровирусной инфекции центральной нервной системы» (Ю. Г. Лагерева, Я. Б. Бейкин, В. А. Черешнев).

Еще одним направлением работы лаборатории явилось изучение этиологии септических состояний, вызванных оппортунистической госпитальной флорой. Эти исследования выполнялись Софьей Марковной Розановой. Анализ динамики микробного пейзажа за период с 1994 по 2020 год выявил увеличение доли неферментирующих грамотрицательных бактерий — НГОБ (в первую очередь Acinetobacter baumanniae).

Дальнейшее сотрудничество учреждений и научных школ КДЦ и ИИФ УрО РАН ознаменовалось появлением уникального издания — «Атласа ультраструктурных изменений органов и тканей человека при различных заболеваниях» (В. А. Черешнев, Л. Г. Тулакина, С. В. Пичугова, А. В. Клейн, Т. Л. Савинова, Я. Б. Бейкин), систематизировавшего данные по ультраструктурной патологии при различных нозологических формах, которое в рамках проекта «Коррекция нарушений иммунной системы в условиях воздействия химических факторов различного генеза» было удостоено диплома победителя на XV конкурсе «Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского» в номинации «Глобальная экология» в 2018 году.

Кроме того, лаборатория приняла участие в проекте «Разработка инновационных методов профилактики, диагностики, лечения инфекционных и соматических заболеваний на основе комплексного системного изучения механизмов развития воспаления», удостоенного в 2021 году в номинации «За заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины» премии имени Татищева и де Генина.

Под руководством П. А. Сарапульцева в лаборатории продолжались работы, инициированные им в Уральской медицинской академии, исследовались этиопатогенетические механизмы возникновения функциональной патологии сердца, механизмы возникновения и клинические проявления патологии сердечно-сосудистой системы при анкилозирующем спондилоартрите, была разработана методика выявления генетической предрасположенности к различным формам сахарного диабета, выявлены особенности изменения сердечно-сосудистой системы при развитии диабетической кардиопатии и метаболическом синдроме. В 2011 году П. А. Сарапульцев был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». В 2010–2011 годах группа сфокусировалась на междисциплинарных исследованиях (под руководством академика РАН О. Н. Чупахина) — на изучении свойств новых классов химических соединений, синтезированных в Институте органического синтеза УрО РАН и обладающих широким спектром биологической активности. Особо интересные результаты были получены по центральному действию химических соединений группы замещенных тиадиазинов, которые проявили себя в качестве мультитаргетных соединений, обладающих свойствами атипичных нейролептиков. В ходе совместных исследований с российскими и словацкими партнерами были установлены молекулярные мишени для этих соединений, что дает предпосылки позиционировать их в качестве основы для создания новых классов лекарственных веществ. Полученные в рамках этих исследований материалы вошли в докторскую диссертацию П. А. Сарапульцева «Патофизиологические механизмы развития дистресса и обоснование поиска фармакологических препаратов стресс-лимитирующего действия (теоретико-экспериментальное исследование)».

Группа активно взаимодействовала с группой профессора, д.м.н., заслуженного деятеля науки РФ Александра Владимировича Зурочки, являющегося одним из основоположников развития проточной цитометрии в России. Им была основана первая в России школа ученых, применивших проточную цитометрию для диагностики нарушений иммунной системы при различных патологических состояниях. Был предложен многоцветный анализ лейкоцитов при различных патологических состояниях и разработана стандартизованная технология оценки рецепторного аппарата лейкоцитов, утвержденная Минздравом Российской Федерации. Разработка стандартизованной технологии позволила унифицировать методы оценки клеток иммунной системы как для научных исследований, так и для практического здравоохранения. На основании совместных исследований участниками коллектива за цикл работ «Теоретико-экспериментальное обоснование поиска фармакологических препаратов и диагностических критериев иммунопатологии, в том числе и при воздействии стрессорных факторов» в 2019 году был получен почетный диплом имени В. Н. Черниговского в области медицинских наук.

Параллельно под руководством академика РАН В. А. Черешнева и его учеников (д.б.н. М. В. Комелькова) осуществляются фундаментальные и клинические исследования основных иммунопатофизиологических механизмов развития дистрессорных состояний при тяжелых заболеваниях и психогенной нагрузке. К основным результатам можно отнести выделение дистинктных фенотипов животных, различающихся по типу используемой при хроническом стрессе адаптационной стратегии, а также формулирование концепции о формировании гипокортикоидного состояния на фоне хронического стресса как следствия действия провоспалительных цитокинов на фоне системного воспаления низкой градации.

С 2020 года фокус исследований сместился в сторону иммунопатогенеза и эпидемиологии новой коронавирусной инфекции и ее осложнений. Началось выполнение международного российско-китайского проекта РФФИ 20-515-55003 «Иммуноопосредованные механизмы SARS-CoV-2 инфекции: новые направления и новые вызовы» (совместно с А. В. Зурочкой). В ходе клинических и лабораторных исследований была показана значимость и прогностическая ценность изменения функционального состояния NK и Т-клеток крови у больных; выявление РНК SARS-CoV-2 и характерного комплекса относительных изменений в протеоме спинномозговой жидкости больных с COVID-19 позволило расширить представления о патогенезе инфекции. Особое внимание коллектива направлено на изучение «постковидного синдрома иммунопатологии». Так, выявлено, что у постковидных пациентов формируются несколько новых, неизвестных ранее фенотипов повреждения иммунной системы. Также под непосредственным руководством А. В. Зурочки проводятся широкомасштабные исследования активных центров цитокинов (наиболее значимые данные были получены по активным центрам ИЛ1-бетта и ГМ-КСФ). В фокусе — изучение найденного в ходе этих исследований активного центра гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (ГМ-КСФ). Была выявлена минимальная структура пептида, обладающая максимальными свойствами, что позволило наладить синтез данного соединения и в конечном итоге выйти на создание косметического лечебного средства. Был получен и запатентован пептид химической формулы из 12 аминокислот.

В 2023 году группа А. В. Зурочки вошла в состав лаборатории, что позволило в полной мере раскрыть потенциал и обеспечило проведение совместных исследований на качественно новом уровне.

С 2023 года руководителем объединенной лаборатории стал д.б.н. Алексей Петрович Сарапульцев.

ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ:

(Часть 2) (Часть 3)

- Информация о материале

- Статьи

- Просмотров: 5626

Оглавление

- Основание ИИФ УрО РАН

- Лаборатории Института

- Научное направление «Иммунные механизмы регуляции физиологических функций»

- Научное направление «Молекулярные механизмы мышечных сокращений и биомеханика неоднородного миокарда»

- Центр коллективного пользования

- Диссертационный совет

- Образовательная деятельность института: аспирантура

Направление «Молекулярные механизмы мышечных сокращений и биомеханика неоднородного миокарда»

Становление уральской научной школы «Физиология и биофизика миокарда»

Первым структурным подразделением, на базе которого создавался ИИФ УрО РАН, был Екатеринбургский отдел молекулярной и клеточной биомеханики Института физиологии Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар, директор — академик М. П. Рощевский). Заведовал отделом профессор, д.б.н., заслуженный деятель науки РФ Владимир Семенович Мархасин, который вошел в состав вновь созданной лаборатории биофизики и математического моделирования и стал научным руководителем одного из двух основных направлений исследований в институте — «Молекулярные механизмы мышечного сокращения и биомеханика неоднородного миокарда». В 2003 году В. С. Мархасин был избран членом-корреспондентом РАН. Он проработал в институте главным научным сотрудником до своей кончины в 2015 году.

В момент организации ИИФ УрО РАН в 2003 году были образованы 3 лаборатории: 2 экспериментальные — лаборатория биомеханики (заведующий — д.б.н. Юрий Леонидович Проценко) и лаборатория молекулярных механизмов мышечного сокращения (заведующий — д.б.н. Сергей Юрьевич Бершицкий) — и теоретическая лаборатория биофизики и математического моделирования (заведующая — д.ф.-м.н., профессор Ольга Эдуардовна Соловьёва). Позднее в ходе оптимизации структуры института экспериментальные лаборатории были объединены в одну — лабораторию биологической подвижности (заведующий С. Ю. Бершицкий). Лаборатория биофизики и математического моделирования переименована в лабораторию математической физиологии, и в 2016 году ей было присвоено имя члена-корреспондента РАН В. С. Мархасина.

Костяк сотрудников отдела в составе Ю. Л. Проценко, С. Ю. Бершицкого, Л. Б. Кацнельсона, О. Э. Соловьёвой, Л. В. Никитиной, Г. В. Копыловой, Б. Ю. Бершицкого, Н. А. Балакиной-Викуловой, А. А. Балакина, П. В. Коновалова работает в институте с момента его создания по сегодняшний день. Уже во время работы в институте сотрудниками лабораторий защищено 5 докторских диссертаций и 17 кандидатских диссертаций по биофизике, физиологии. В 2018 году преимущественно из молодых сотрудников лаборатории математической физиологии и биологической подвижности, учеников и аспирантов С. Ю. Бершицкого, Л. В. Никитиной, О. Э. Соловьёвой, была создана молодежная лаборатория трансляционной медицины и биоинформатики (заведующая — к.ф.-м.н. А. Д. Хохлова).

Этапы организационного развития научной школы

|

1973–1977 |

Экспериментальная лаборатория городской клинической больницы № 23 г. Свердловска (заведующий В. Я. Изаков) |

|

1977–1979 |

Лаборатория биофизики миокарда Свердловской областной клинической больницы № 1 (заведующий В. Я. Изаков) |

|

1979–1988 |

Лаборатория биофизики НИИ гигиены труда и профзаболеваний (заведующий В. Я. Изаков) |

|

1988–1991 |

Отдел биофизики Института физиологии Коми научного центра УрО РАН (заведующие В. Я. Изаков, 1988–1990; В. С. Мархасин, 1990–1991)

|

|

1991–1998 |

Екатеринбургский филиал Института физиологии Коми научного центра УрО РАН (директор филиала В. С. Мархасин)

|

|

1998–2000 |

Отдел молекулярно-клеточной биомеханики Института физиологии Коми научного центра УрО РАН (заведующий отделом В. С. Мархасин)

|

|

2000–2003 |

Екатеринбургский филиал института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН

|

|

2003–2008 |

Институт иммунологии и физиологии УрО РАН

|

|

2008 — наст. время |

Институт иммунологии и физиологии УрО РАН

|

Основателями научного направления и уральской научной школы физиологии и биофизики сердца, к которой относятся лаборатории биологической подвижности, математической физиологии и трансляционной медицины и биоинформатики, являются профессор Валерий Яковлевич Изаков (1941–1990) и член-корреспондент РАН, профессор Владимир Семенович Мархасин (1941–2015). Более старшее поколение сотрудников лабораторий (доктора наук Ю. Л. Проценко, С. Ю. Бершицкий, Л. Б. Кацнельсон, О. Э. Соловьёва, Л. В. Никитина и кандидаты наук Г. В. Машанов, Н. А. Балакина-Викулова, А. А. Балакин, В. Ю. Гурьев, О. Н. Лукин, Т. В. Чумарная) — их прямые ученики.

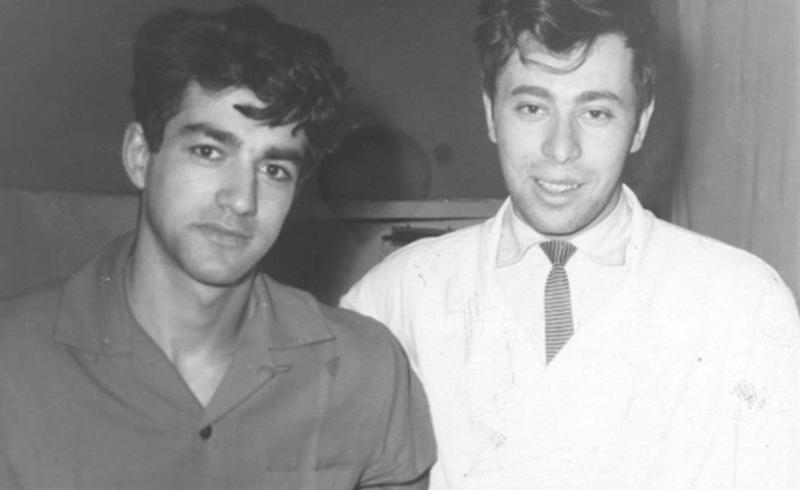

Валерий Яковлевич Изаков и Владимир Семенович Мархасин учились в одной группе в Свердловском медицинском институте и окончили его в 1964 году. В числе первых в СССР они начали регистрировать электрическую активность в препаратах миокарда, эти результаты вошли в их кандидатские диссертации, которые они защитили в один день в 1968 году.

В. С. Мархасин и В. Я. Изаков, 1964

В. С. Мархасин и В. Я. Изаков, 1964

Началом становления школы физиологии и биофизики миокарда в Екатеринбурге (тогда Свердловске) можно считать небольшую группу, созданную Изаковым и Мархасиным в 1974 году на базе 23-й городской клинической больницы при поддержке руководителя отделения кардиохирургии, выдающегося кардиохирурга, профессора Милослава Станиславовича Савичевского. Тогда же в группу вошли Сергей Юрьевич Бершицкий, Юрий Леонидович Проценко, Павел Борисович Цывьян, которые затем выросли в маститых исследователей, стали докторами наук и до сегодняшнего дня образуют костяк уральской школы.

Первое время работа велась на чистом энтузиазме, но сегодня тогдашние волонтеры вспоминают о подвале 23-й больницы с теплотой и ностальгией. Финансовая поддержка исследований появилась благодаря академику Валерию Ивановичу Шумакову, директору федерального НИИ трансплантологии и искусственных органов, когда группа получила официальный статус лаборатории биофизики миокарда и штатные ставки в рамках советско-американской программы «Искусственное сердце». Задачей, поставленной перед лабораторией, была разработка искусственного водителя ритма сердца. В. Я. Изаков выдвинул идею — использовать для запуска стимулятора сокращение предсердия, которое оставалось у реципиента при трансплантации. При постоянной ритмической стимуляции скелетную мышцу кролика пытались трансформировать в мышцу, подобную миокарду. Сотрудники изучали механизмы электрогенеза в кардиомиоцитах, связь между возбуждением и сокращением, механизмы расслабления сердечной мышцы, а также природу вязкоупругого поведения миокарда животных.

В. С. Мархасин одним из первых в стране начал исследовать биоптаты сердца больных в клинике М. С. Савичевского на базе свердловской ГКБ № 23. Там В. С. Мархасин и его ученики изучали механизмы нарушений сократительной функции миокарда при врожденных и приобретенных пороках сердца. Обнаружив существенную неоднородность электрической и механической активности в препаратах сердечной мышцы, Владимир Семенович впервые задумался о физиологической и патофизиологической роли неоднородности миокарда в сердечной деятельности. Впоследствии этот феномен стал одним из основных направлений исследований и «визитной карточкой» научной школы, представители которой с самого начала стремились найти практическое применение своим фундаментальным результатам. Пионерские работы уральских кардиофизиологов в 1980-е годы намного опередили «бум неоднородности», охвативший мировую физиологию сердца десятилетием позже. Новизна и глубина исследований постепенно превратили лабораторию в уникальную научную школу по изучению биомеханики и биофизики мышечного сокращения.

После 23-й горбольницы лаборатория биофизики миокаpда под руководством В. Я. Изакова еще несколько лет работала сначала в областной клинической больнице № 1, затем почти 10 лет в НИИ гигиены труда и профзаболеваний. И наконец в 1988 году коллектив приобрел статус академического, войдя в качестве отдела биофизики в Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, что стало возможным благодаря доброй воле и значительным усилиям директора этого института — академика Михаила Павловича Рощевского. К сожалению, Валерию Яковлевичу Изакову недолго пришлось руководить отделом, который после его ухода из жизни в 1990 году возглавил Владимир Семенович Мархасин. Сейчас уже трудно представить, какие организационные и материальные трудности преодолевал коллектив, чтобы сохраниться и продолжать развиваться в те сложные времена. Существенную поддержку ему обеспечивали гранты Российского фонда фундаментальных исследований, а также международные исследовательские гранты Фонда Сороса, Национального института здоровья США, НАТО, Фонда Александра Гумбольдта, Института Говарда Хьюза, фондов CRDF и Wellcome Trust.

В период развития уральской школы физиологии и биофизики миокарда В. С. Мархасин получил ученую степень доктора биологических наук, защитив в 1983 году диссертацию «Механизмы нарушения сократительной функции миокарда при хронической сердечной недостаточности (экспериментальное исследование биоптатов миокарда больных врожденными и приобретенными пороками сердца)», В. Я. Изаков в 1986 году защитил диссертацию «Исследование клеточныx cиcтем pегуляции меxаничеcкой активноcти (биомеxаничеcкий аспект)» и стал доктором медицинских наук. В 1980–1990-е кандидатами наук стали их ученики: Ю. Л. Проценко, С. М. Руткевич, П. Б. Цывьян, Б. Л. Быков, С. В. Желамский, С. Ю. Бершицкий, О. Н. Бершицкая, Ф. А. Бляхман, Т. Ф. Шкляр, Л. Б. Кацнельсон, Л. В. Никитина, Г. И. Машанов, Т. А. Барабанова. В 1994 году Павел Борисович Цывьян, ученик В. С. Мархасина, уже работая в Уральском НИИ охраны материнства и младенчества, защитил докторскую диссертацию по кардиологии «Регуляторные механизмы регуляции сократительной активности и насосной функции сердца новорожденного». В эти же два десятилетия были изданы ключевые монографии, до сих пор являющиеся настольными книгами для сотрудников института и нескольких поколений исследователей биофизики и биомеханики миокарда[1].

[1] Изаков В. Я., Иткин Г. П., Мархасин B. C. и др. Биомеханика сердечной мышцы. М.: Наука, 1981; Мархасин B. C., Изаков В. Я., Шумаков В. И. Физиологические основы нарушения сократительной функции миокарда. СПб: Наука, 1994; Мархасин B. C., Кацнельсон Л. Б., Никитина Л. B., Проценко Ю. Л., Руткевич С. М., Соловьёва О. Э., Ясников Г. П. Биомеханика неоднородного миокарда. Екатеринбург, 1999; Изаков В. Я., Мархасин В. С., Ясников Г. П., Белоусов B. C., Проценко Ю. Л. Введение в биомеханику пассивного миокарда. М.: Наука, 2000.

Сотрудники группы В. Я. Изакова в 1975 году. Слева направо: П. Б. Цывьян, Ю. Л. Проценко, В. Я. Изаков, В. С. Мархасин и Е. П. Амон

Сотрудники группы В. Я. Изакова в 1975 году. Слева направо: П. Б. Цывьян, Ю. Л. Проценко, В. Я. Изаков, В. С. Мархасин и Е. П. Амон

В начале 2000-х отдел В. С. Мархасина послужил основой для создания Института иммунологии и физиологии УрО РАН, который организовал и возглавил академик В. А. Черешнев. В новом институте коллектив обзавелся уникальным оборудованием и продолжил экспериментальные и теоретические исследования в области биомеханики и электромеханического сопряжения в сердечной и скелетной мышцах на современном мировом уровне. Сотрудники этого отдела по сей день работают в лабораториях биологической подвижности и математической физиологии ИИФ. В 2003 году Владимир Семенович был выдвинут институтом и избран членом-корреспондентом РАН Отделения физиологии.

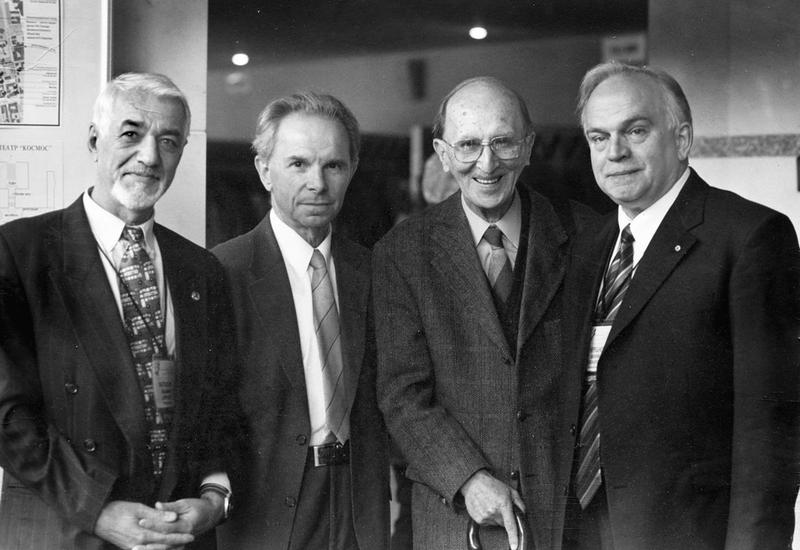

Член-корреспондент В. С. Мархасин, академики Ю. В. Наточин, О. Г. Газенко, В. А. Черешнев на XIX всероссийском съезде физиологов. Екатеринбург, 2004

Член-корреспондент В. С. Мархасин, академики Ю. В. Наточин, О. Г. Газенко, В. А. Черешнев на XIX всероссийском съезде физиологов. Екатеринбург, 2004

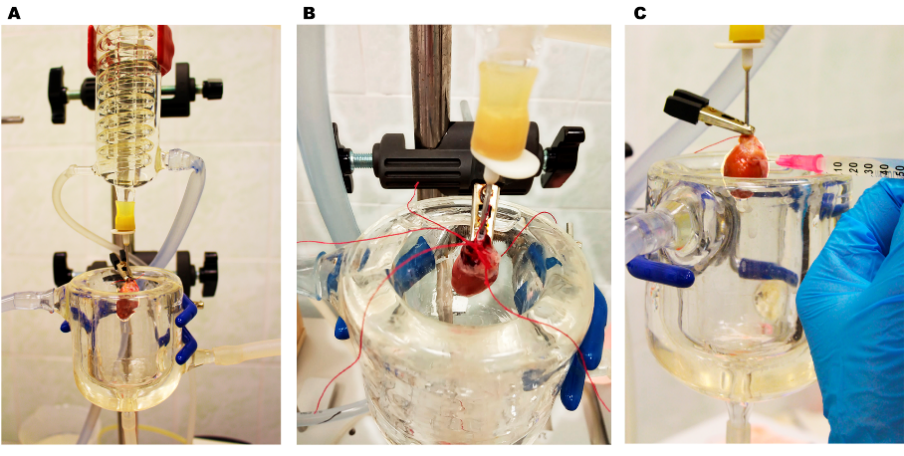

Отдел проводит эксперименты как на многоклеточных препаратах миокарда, так и на его изолированных клетках и на целом сердце, изучает тонкие механизмы регуляции функции в нормальном миокарде и при его патологии. В лаборатории биологической подвижности под руководством доктора биологических наук С. Ю. Бершицкого, ученика В. Я. Изакова, ведутся эксперименты на молекулярном уровне, в которых изучается взаимодействие сократительных белков сердечной мышцы и их кальциевая регуляция. Группа доктора биологических наук Л. В. Никитиной, ученицы В. С. Мархасина, исследует неоднородность сократительных белков миокарда. Такого рода экспериментами занимаются очень немногие лаборатории мира. В сотрудничестве с еще одним «школьником» с советских времен доктором физико-математических наук Андреем Кимовичем Цатуряном (Институт механики МГУ) и при участии коллег из Лондонского имперского колледжа активно развиваются исследования фундаментальных механизмов функционирования моторных мышечных белков, инициированные в свое время В. Я. Изаковым. Группа доктора биологических наук Ю. Л. Проценко, тоже ученика В. Я. Изакова, изучает биомеханику сердечной мышцы в норме и при патологии: в частности, исследуются нарушения функции миокарда, вызванные гипертензией, которая может приводить к тяжелой гипертрофии сердца. Активно развивается математическое моделирование сердечной мышцы, значение которого так хорошо понимали и поддерживали В. Я. Изаков и В. С. Мархасин. Первые работы по моделированию были выполнены ими еще в 1980-е годы совместно с профессором, д.ф.-м.н. Григорием Нойховичем Мильшейном (УрГУ) и А. К. Цатуряном (МГУ). Позднее развитию этих работ посвятили себя сначала д.ф.-м.н. Леонид Борисович Кацнельсон, ученик В. Я. Изакова и В. С. Мархасина, а потом и д.ф.-м.н. Ольга Эдуардовна Соловьёва, ученица Владимира Семеновича. Сегодня она руководит лабораторией математической физиологии, которую В. С. Мархасин создал в ИИФ и в которой работал до самых последних дней.

В настоящее время в рамках направления работают следующие лаборатории:

- лаборатория биологической подвижности;

- лаборатория математической физиологии;

- лаборатория трансляционной медицины и биоинформатики.

Лаборатория биологической подвижности

Лаборатория биологической подвижности была создана в 2008-м, в год реструктуризации института, и объединила лаборатории биомеханики и молекулярных механизмов мышечного сокращения, как было изложено выше. Сегодня исследования в этой лаборатории ведутся двумя научными группами: группой молекулярных механизмов мышечного сокращения д.б.н. С. Ю. Бершицкого и группой биомеханики мышц д.б.н. Ю. Л. Проценко.

Научная группа молекулярных механизмов мышечного сокращения д.б.н. С. Ю. Бершицкого

В 2003 году филиал Института экологии и генетики микроорганизмов был преобразован в самостоятельный Институт иммунологии и физиологии УрО РАН во главе с академиком В. А. Черешневым. Лабораторию биологической подвижности (под руководством С.Ю. Бершицкого) объединили с лабораторией биомеханики (под руководством Ю.Л. Проценко), и она стала называться лабораторией биологической подвижности. Галина Васильевна Копылова занималась в ней экспериментами на in vitro подвижной системе, к ней присоединилась Лариса Валерьевна Никитина. С помощью Бориса Юрьевича Бершицкого и Дениса Александровича Овсянникова мы изготовили две новые установки для волоконных экспериментов: одну для использования на синхротроне, вторую — в лаборатории. Сделали новые моторы для быстрых деформаций волокна, дистанционно управляемый блок ячеек с растворами, который позволял держать мышечное волокно в рентгеновских экспериментах в вертикальном положении, что улучшало пространственное разрешение в меридиональном направлении рентгенограммы.

В 2005 году С. Ю. Бершицкий защитил докторскую диссертацию на кафедре биофизики биологического факультета МГУ на тему «Исследование механизма генерации силы в мышце».

В 2006 году в лабораторию пришёл Салават Рафаилович Набиев — выпускник кафедры экспериментальной физики УПИ, сначала в качестве магистранта, а потом сотрудника. Вместе с ним, Денисом и Борисом мы занялись строительством установки двухлучевой оптической ловушки. Был получен грант РФФИ на приобретение флуоресцентного микроскопа, из средств гранта HHMI мы купили оптические компоненты, лазеры, противовибрационные столы и прочее. К 2009 году единственная в стране установка для исследования механизма мышечного сокращения на уровне взаимодействия одиночных молекул белков была готова. Это, конечно же, расширило экспериментальные возможности лаборатории.

В 2008 году у нас появился ещё один молодой сотрудник — Даниил Владимирович Щепкин, окончивший биологический факультет УрГУ, с его приходом тематика лаборатории расширилась: к изучению молекулярных механизмов сокращения мышц добавились молекулярные механизмы его регуляции. Эти исследования идут в тесной кооперации с лабораторией структурной биохимии белка в московском Институте биохимии имени А. Н. Баха и с Институтом механики МГУ.

Заведующий лабораторией — Сергей Юрьевич Бершицкий поделился своими воспоминаниями о истроии создания лаборатории и деятельности своей научной группы в лирико-документальном очерке.

Научная группа биомеханики мышц д.б.н. Ю. Л. Проценко

Ключевыми сотрудниками группы биомеханики мышц в лаборатории биологической подвижности являются ее руководитель г.н.с., д.б.н. Юрий Леонидович Проценко (научная карьера с 1971 года), с.н.с., к.б.н. Сергей Михайлович Руткевич (научная карьера с 1970 года), с.н.с., к.б.н. Олег Николаевич Лукин (научная карьера с 1998 года), с.н.с., к.б.н. Александр Александрович Балакин (научная карьера с 1998 года), с.н.с., к.б.н. Леонид Тимофеевич Смолюк (научная карьера с 2008 года), м.н.с., к.б.н. Алексей Тимофеевич Смолюк (научная карьера с 2015 года), м.н.с. Руслан Владимирович Лисин (научная карьера с 2009 года), н.с. Даниил Андреевич Кузнецов (научная карьера с 2009 года).

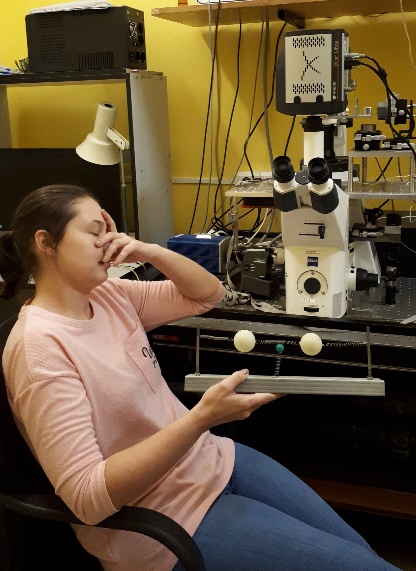

Коллектив группы Ю. Л. Проценко имеет длительный опыт работы в области биомеханики и физиологии нормального и патологически измененного миокарда. Основной объект ее экспериментальных исследований — изолированные многоклеточные препараты сердечной мышцы (папиллярные мышцы, трабекулы) и изолированные кардиомиоциты желудочков и предсердий сердца теплокровных животных. Экспериментальные методы включают в себя прямые биомеханические измерения и оптическую регистрацию свечения флуоресцентных красителей. Одним из направлений исследований коллектива является изучение длинозависимой (ин)активации механической активности и кальциевой регуляции в кардиомиоцитах нормального и патологически измененного миокарда. В его рамках исследуется феноменология быстрых, в течение нескольких циклов сокращения, изменений сократимости и кинетики несвязанного цитозольного кальция (кальциевого перехода) в ответ на деформацию (феномен Франка — Старлинга) и более длительных, в течение минут, изменений сократимости и кальциевого перехода (феномен Анрепа).

Новое направление, сформированное под научным руководством В. С. Мархасина (биомеханика неоднородного миокарда), позволило сотрудникам группы создать уникальный метод экспериментального исследования механической и электрической активности неоднородного миокарда — метод мышечных дуплетов. В его основе лежит разработанный С. М. Руткевичем алгоритм программного управления в реальном масштабе времени механической связью двух отдельно расположенных мышц. Этот метод активно применяется в лаборатории для изучения роли пространственно-временной неоднородности сердечной ткани в регуляции ее сократительной функции. В частности, проводится исследование непрерывного механического взаимодействия сердечной мышцы с последовательно или параллельно соединенным мышечным или виртуальным (математическая модель) партнером. Такое взаимодействие характерно для сокращения мышечных волокон в целом сердце, в процессе чего происходит взаимная автоподстройка их сократительной активности.

Под руководством Ю. Л. Проценко разработана и верифицирована уникальная математическая модель вязкоупругих свойств и геометрических размеров морфофункционального элемента миокарда — фасцикулы (пластины), которая защищена двумя кандидатскими диссертациями (Л. Т. Смолюк и А. Т. Смолюк).

В тесном сотрудничестве с Екатеринбургским медицинским научным центром профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий Роспотребнадзора лаборатория токсикологии изучает эффекты острого и хронического отравления солями и наночастицами тяжелых металлов (свинец, кадмий) на сократимость миокарда желудочка крыс. В частности, выполняются исследования влияния острого и субхронического токсического действия солей свинца и кадмия in vitro на фундаментальные механизмы регуляции сократимости миокарда при регистрации механических и электрических характеристик и кинетики кальция в кардиомиоцитах, многоклеточных препаратах миокарда и на уровне изолированного интактного сердца здоровых крыс и крыс с экспериментальной моделью легочно-сердечной недостаточности. Это направление является перспективным ввиду его очевидной актуальности.

С 2006 года группа проводит исследования по нескольким грантам Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Российского научного фонда (РНФ), программ Президиума Российской академии наук и УрО РАН.

Сотрудниками группы защищены диссертации:

- Проценко Ю. Л. «Влияние неоднородности и нелинейности механических характеристик миокарда на его сократимость». Специальность: 03.00.13 — физиология. Сыктывкар, Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, 2005. Научный консультант д.м.н. Мархасин В. С.

- Балакин А. А. «Биомеханические эффекты взаимодействия элементов неоднородного миокарда в последовательном и параллельном дуплетах». Специальность: 03.00.13 — физиология. Сыктывкар, Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, 2009. Руководитель д.б.н. Проценко Ю. Л., научный консультант д.м.н. Мархасин В. С.

- Лукин О. Н. «Исследование влияния механической неоднородности миокарда на его сократимость методом параллельного гибридного дуплета». Специальность: 03.00.13 — физиология. Екатеринбург, Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, 2006. Руководитель д.б.н. Проценко Ю. Л., научный консультант д.м.н., член-корр. РАН Мархасин В. С.

- Смолюк Л. Т. «Экспериментальное и теоретическое исследование вязкоупругих свойств папиллярной мышцы». Специальность: 03.01.02 — биофизика. Пущино, 2011. Руководители д.б.н. Проценко Ю. Л., к.ф-м.н. Кобелев А. В.

- Смолюк А. Т. «Неоднородность вязкоупругих свойств миокарда. Модель и эксперимент». Специальность: 03.01.02 — биофизика. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО «СПбПУ», 2018. Руководитель д.б.н. Проценко Ю. Л.

- Клинова С. В. «Научное обоснование принципов биологической профилактики кардиовазотоксического действия свинца и кадмия». Специальность: 14.02.01 — гигиена. Москва, 2021. Научные руководители д.б.н. Минигалиева И. А., д.б.н. Проценко Ю. Л.

Получен ряд патентов на изобретения: патент № 2636768 «Устройство для фиксации изолированных мышечных препаратов» (Лисин Р. В., Проценко Ю. Л., Балакин А. А., 2018), патент №189320 «Устройство для фиксации мелких и средних лабораторных животных при проведении хирургических вмешательств под ингаляционной анестезией» (Кузнецов Д. А., Проценко Ю. Л., Балакин А. А., 2019), патент № 2712954 «Способ повышения устойчивости организма к комбинированному вредному действию свинца и кадмия» (Привалова Л. И., Клинова С. В., Минигалиева И. А., Сутункова М. П., Валамина И.Е ., Макеев О. Г., Проценко Ю. Л., Никитина Л. В., Герцен О. П., Гурвич В. Б., Кацнельсон Б. А., 2020).

Ю. Л. Проценко и О. Н. Лукин вели исследовательскую и преподавательскую деятельность в Уральском государственном университете и Уральском медицинском университете, под их руководством защищено несколько кандидатских, магистерских и бакалаврских работ.

Сотрудники группы становились лауреатами Премии губернатора Свердловской области для молодых ученых за лучшую работу в области физиологии: Леонид Тимофеевич Смолюк (2011), Олег Николаевич Лукин (2012), Алексей Тимофеевич Смолюк (2015), Даниил Андреевич Кузнецов (2017).

Коллектив лаборатории плодотворно сотрудничает с рядом зарубежных научных групп под руководством д-ра Питера Коля (ранее Университет Оксфорда, Великобритания, ныне Университет Фрайбурга, Германия), д-ра Гэнтаро Ирибэ (Университет Окаямы, Япония), д-ра Питера де Тумба и д-ра Оливье Казорлу (Университет Монпелье, Франция). Ряд сотрудников (О. Н. Лукин, Л. Т. Смолюк) проводили длительные исследования и стажировки за рубежом.