- Информация о материале

- Статьи

- Просмотров: 2353

Монографии, опуликованные сотрудниками ИИФ УрО РАН

-

Лагерева Ю.Г., Бейкин Я.Б., Черешнев В.А. Иммунологические аспекты энтеровирусной инфекции центральной нервной системы. (Скачать PDF)

- Земсков А.М., Черешнев В.А., Ревишвили А.Ш., Земсков В.М., Попов В.И., Земскова В.А. Проблемы клинической иммунологии XXI века - II (Скачать PDF)

- Информация о материале

- Статьи

- Просмотров: 2631

Ученый Совет

Института иммунологии и физиологии УрО РАН

№ 5

28 апреля 2021 г.

Повестка дня

- Утверждение тем НИР на 2022-2026 гг.

- «Иммунофизиологические и патофизиологические механизмы регуляции и коррекции функций организма» (Черешнев В.А.)

- «Интегративные механизмы функционирования скелетных мышц и сердца в норме и при патологии: от молекул до организма» (Соловьева О.Э.) - Промежуточный отчет к.б.н. Комельковой Марии Владимировны о выполнении докторской диссертации по теме «Роль исходного состояния лимбико-гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы в формировании чувствительности и резистентности к комплексному ПТСР».

Научные консультанты: академик, д.м.н., профессор В.А. Черешнев, д.б.н., профессор В.Э. Цейликман.

Период соискательства: 28.12.2019 – 27.12.2023 - 3. Об участии в создании инновационного паспорта г. Екатеринбурга (Храмцова Ю.С.)

- Утверждение правил приема в аспирантуру ИИФ УрО РАН в 2021 году и составов комиссий (Арташян О.С.)

- Утверждение положения об ученом совете ИИФ УрО РАН (Храмцова Ю.С.)

- О конкурсе наград УрО РАН (Храмцова Ю.С.)

- Разное

Ученый секретарь, к.б.н. Ю.С. Храмцова.

Заседание Ученого совета ИИФ УрО РАН состоится 28 апреля в 15.00 (среда).

- Информация о материале

- Статьи

- Просмотров: 2603

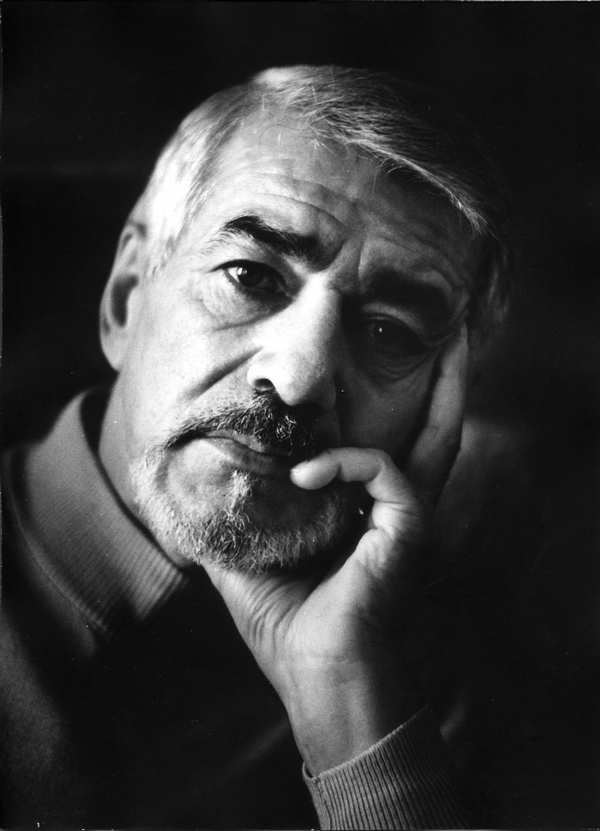

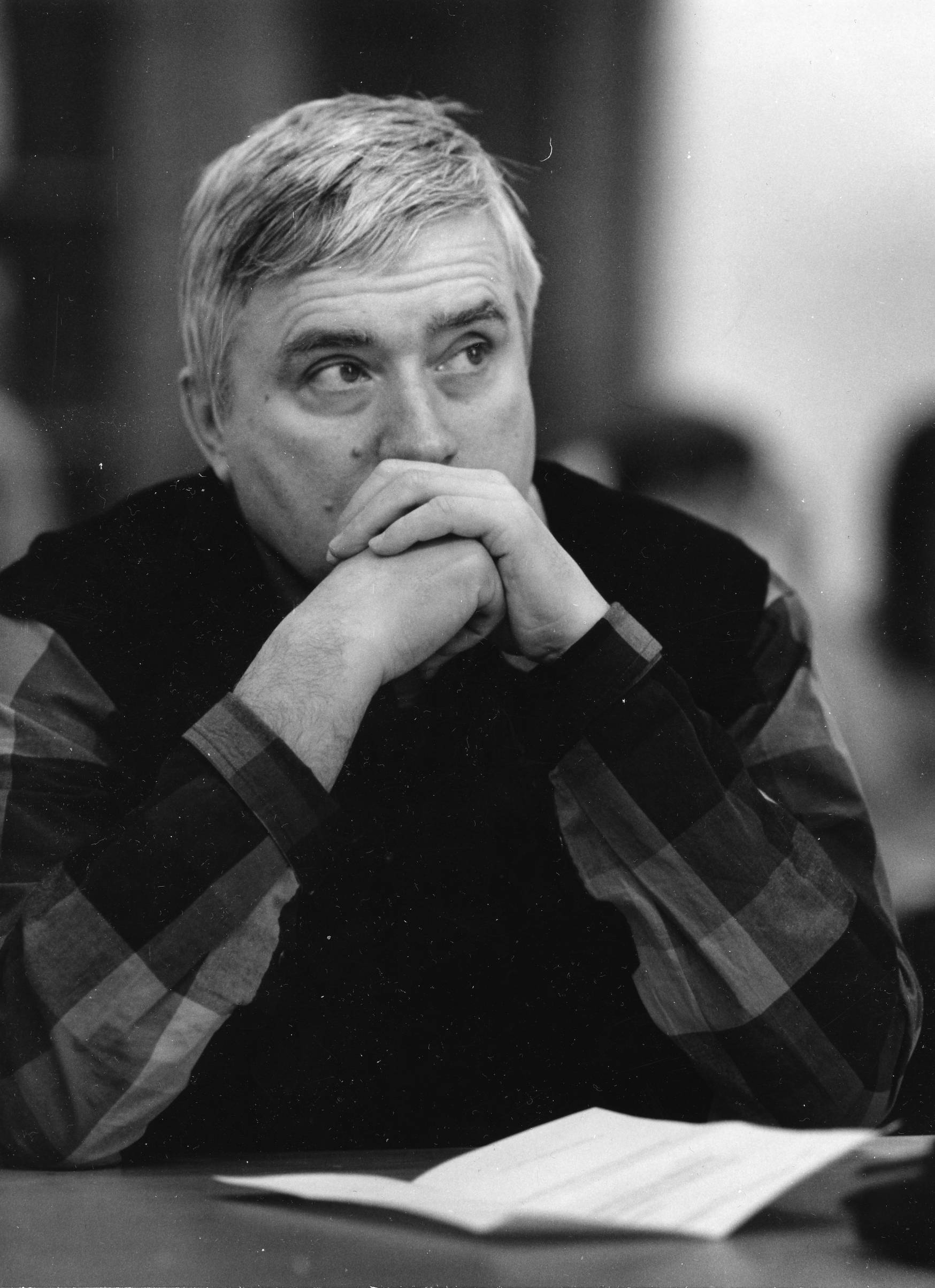

Владимир Семёнович Мархасин (23.04.1941—11.04.2015)

Владимир Семёнович Мархасин (23.04.1941—11.04.2015)

член-корреспондент РАН, д.б.н., профессор,

заслуженный деятель науки Российской Федерации

23 апреля 2021 г. исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Семёновича Мархасина — главного научного сотрудника Института иммунологии и физиологии (ИИФ) УрО РАН, специалиста мирового уровня в области физиологии сердечно-сосудистой системы, биофизики и биомеханики сердечной мышцы, лидера Уральской научной школы физиологии и биофизики миокарда.

В.С. Мархасин стоял у истоков ИИФ УрО РАН, его отдел молекулярно-клеточной биомеханики Института физиологии Коми НЦ УрО РАН составил основу для создания ИИФ УрО РАН, организованного в 2003 г. академиком В.А. Черешневым. Сотрудники этого отдела по сей день работают в лабораториях биологической подвижности и математической физиологии института. Лаборатория математической физиологии, в которой член-корреспондент РАН В.С. Мархасин трудился до последних дней жизни, названа его именем.

Владимир Семёнович Мархасин родился 23 апреля 1941 г. в местечке Партала Карельской АССР в семье офицера. В 60-х гг. окончил лечебный факультет Свердловского государственного медицинского института, там же начал профессиональную научную деятельность и защитил кандидатскую диссертацию по медицинским наукам. В середине 70-х гг. вместе с В.Я. Изаковым создал небольшую исследовательскую группу, изучавшую физиологию сердечной мышцы. В 80-х стал доктором биологических наук по физиологии и начал работать в РАН, войдя со своим отделом в состав Института физиологии Коми НЦ по приглашению его директора — академика М.П. Рощевского.

В.С. Мархасин был синтетическим учёным — широко эрудированным и глубоко знающим, способным и к экспериментальной работе собственными руками, и к теоретическому анализу, блестящим методистом и аналитиком. Им были заложены основы нового направления физиологии сердца — биомеханики неоднородного миокарда. Первые работы его группы в этом направлении в конце 80-х - начале 90-х гг. почти на 10 лет опередили волну интереса к этой теме в западной науке. Он с коллегами разработал новые экспериментальные и теоретические методы исследования феномена неоднородности миокарда, открыл новый тип регуляции функции неоднородного миокарда. В.С. Мархасин организовал первую в РФ лабораторию математической физиологии, профессионально занимающуюся разработкой компьютерных моделей для решения задач физиологии сердца и медицины.

В.С. Мархасин пользовался заслуженным авторитетом в научной среде не только в РФ, но и в мире. Благодаря ему были налажены плодотворные контакты группы с ведущими зарубежными учёными из университетов Оксфорда, Гента, Сан-Диего, Окленда, Вашингтона и других стран, и городов.

В.С. Мархасин умел и любил преподавать, и студенты разных специальностей биологи, физики и даже математики уважали и любили профессора Мархасина. Он был успешным наставником - под его руководством защищено 4 докторских и 10 кандидатских диссертаций.

Блистательные качества В.С. Мархасина — учёного, организатора всегда были неотделимы от его высочайших человеческих качеств. Он был необыкновенно общителен, дружелюбен, исключительно остроумен. Интеллигент и эстет.

Светлая память о Владимире Семёновиче навсегда останется в наших сердцах, науке о которых он посвятил свою жизнь…

Коллеги о Владимире Семёновиче Мархасине

Академик Виктор Леонидович Кожевников:

«Мне посчастливилось довольно часто общаться с Владимиром Семёновичем. По моему мнению, он один из немногих, к кому в полной мере применимо высшее звание «Учёный». Мне его очень не хватает. Это ощущение потери, словно части самого себя, в вольном переводе можно, наверное, пояснить словами Джона Донна.

Никто из нас не остров, забытый на века.

Мы часть большого целого, мы часть материка.

И если смоет где-то клочок земли сырой

Европы станет меньше на мыс береговой.

Вот было и не стало. Короче говоря,

Как будто стало меньше немного и меня.

Я словно уменьшаюсь со смертию других

Мы вместе – человечество. Куда же мне без них.

И смысла нет пытаться вопрос задать судьбе,

По ком звонит сей колокол? Звонит он по тебе.»

Член-корреспондент Николай Георгиевич Смирнов:

«…я всегда с большой радостью откликался на приглашения в Ваш с Владимиром Семёновичем гостеприимный дом. Так было не только потому, что там под мудрым руководством хозяина, хозяйка готовила исключительный стол с изысканными напитками. Это особенность поднимала градус теплоты приема на такой уровень, который забыть невозможно. Главное, конечно, не в гастрономических воспоминаниях, а в общении, в том настрое на интеллектуальное и душевное пиршество таких встреч. Если бы я по какой-то причине оказался там единственным гостем, мне одному досталось бы больше, но к счастью атмосфера общения обогащалась друзьями Владимира Семёновича, которые были под стать ему талантами, интеллектом и душой. А стаж их дружбы измерялся не годами, не десятилетиями, а историческими эпохами, пережитыми несколькими поколениями.

…помню тот день рождения Владимира Семёновича, когда за столом оказались два друга новорожденного одного с ним возраста, но никогда не встречавшиеся до тех пор. Это генетик Николай Васильевич Глотов (1939-2016) и композитор Сергей Иванович Сиротин (1941-2014).

С Николаем Васильевичем Владимира Семёновича связывали годы совместной учебы в Свердловском мединституте, увлечение математикой, общение с Учителем — Н.В. Тимофеевым–Ресовским и множество проблем в биологии, биометрии и других науках. Хотя Николай Васильевич почти всю профессиональную жизнь прожил не в Свердловске, но с В.С. связь надолго не прерывал. В общении с Мархасиным он фигурировал под прозвищем «Профессор».

Сергей Иванович, напротив, почти всегда жил, учился в консерватории и работал в Свердловске, а помимо сочинения музыки в разных жанрах известен как специалист и преподаватель применения компьютерных технологий в музыкальных делах. С Владимиром Семёновичем их связывала многолетняя дружба и научное сотрудничество. В общении с Мархасиным этот гость фигурировал под прозвищем «Бетховен».

На каком-то этапе разговора о тонкостях преподавании музыки «Бетховен» упомянул свою первую учительницу фортепьяно. «Профессор» откликнулся на это имя словно на самого близкого родного человека. Они моментально выяснили, что в одни годы оба ходили на уроки к одной учительнице. С этого момента эти два пожилых человека вернулись в детство и детство счастливое. Владимир Семёнович и все мы радовались за такое обретение этих двоих. Подумать только! Пришли поздравлять Мархасина с днём рождения два незнакомых пожилых (мягко говоря) человека и вот за столом в один момент превратились в мальчишек послевоенной поры, почти братьев. А как на это все реагировал новорожденный! Как он был счастлив! Умение дружить и так сердечно радоваться этой дружбе – дар, которым бывают наделены только очень, очень хорошие люди. Как я благодарен судьбе, что она свела меня с таким человеком — Владимиром Семёновичем Мархасиным!

Мы знакомы с ним с 1969 года. Я – студент биофака УрГУ и вместе с однокурсниками ученик сотрудника лаборатории биофизики В.С. Мархасина. Он не просто преподавал нам биометрию, а учил работать в науке.

Мой однокурсник, друг и один из первых учеников В.С. Мархасина А.В. Добров часто вспоминает: «Именно, благодаря В.С. Мархасину, мы ещё студентами получили представление о методологии современной науки, где доказательством является не сам факт, но статистически обработанная совокупность фактов».

Дистанция между студентом и преподавателем остается на всю жизнь, но так жаль, что наши учителя и старшие товарищи по научной работе уходят быстрее нас, а мы не успели высказать им всех благодарных слов, которые носим в себе.

…

P.S. А еще, он не в переносном, а в буквальном смысле спас мне жизнь, когда мое сердце переставало работать.»

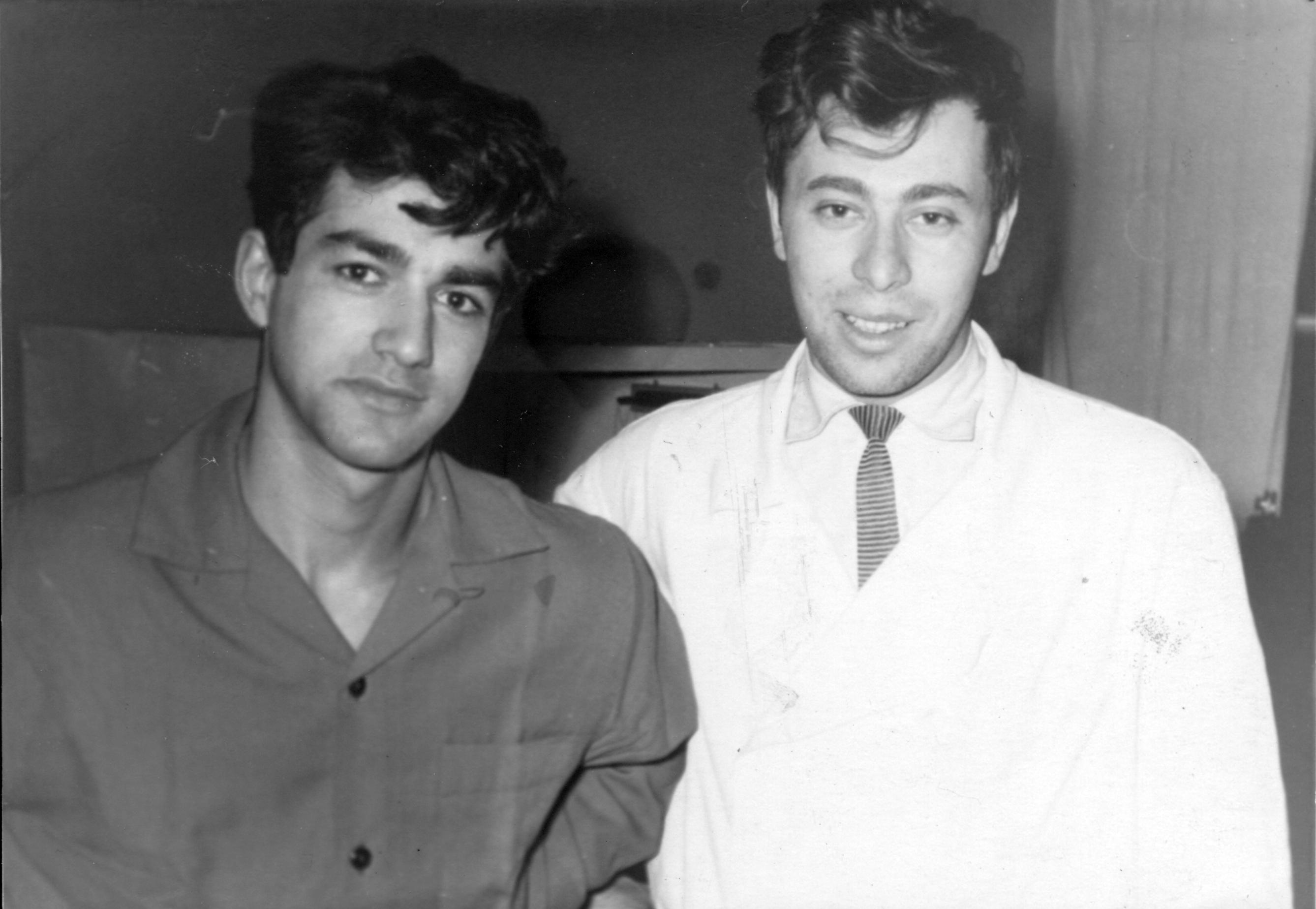

Слева направо: П.Б. Цывьян, Ю.Л. Проценко, В.Я. Изаков, В.С. Мархасин на фоне больницы №23, где в 70-х стартовала научная деятельность лаборатории биофизики миокарда

Профессор Павел Борисович Цывьян:

«Наша совместная работа с В.С. Мархасиным началась в 1974 г. когда я после окончания мединститута стал проходить интернатуру в ГКБ 23. Здесь уже работал в отделении кардиохирургии Владимир Семёнович в качестве врача-исследователя. Кардиохирургический центр возглавлял профессор Милослав Станиславович Савичевский. Он и Владимир Семёнович решили начать изучение механической активности препаратов миокарда ушек предсердий, иссеченных в ходе операции, у больных врожденными и приобретенными пороками сердца. Я был приглашен участвовать в этих исследованиях, а с 1975 г. уже занимался ими как работник лаборатории биофизики миокарда. Лаборатория была создана на основе договора о сотрудничестве с Институтом трансплантации органов и тканей АМН СССР.

Совместно с Владимиром Семёновичем мы разработали план работ и выбрали методы исследований сначала механической, а затем и электрической активности препаратов миокарда. Нами были получены новые данные о замедлении расслабления в препаратах от пациентов с ревматическим митральным стенозом. Впервые в миокарде таких больных были продемонстрированы многокомпонентные потенциалы действия.

На всех этапах работы Владимир Семёнович активно участвовал в постановке исследований, их интерпретации и разработке плана дальнейшей работы. Все это не было формальной работой. Владимир Семёнович всегда приветствовал инициативу и вносил в обсуждение большой компонент юмора, присущего только ему.

Особенно запомнился на эпизод нашей совместной с ним, В.Я. Изаковым и С.М. Руткевичем командировки в институт трансплантации в сентябре 1975 г. Там мы не только участвовали в экспериментах на миокарде собак, но много времени провели в научном зале библиотеки им. В.И. Ленина. В те времена этот зал стал своеобразным клубом физиологов Москвы. Там мы познакомились с целым рядом ведущих исследователей, среди которых мне запомнился проф. Б.И. Ходоров. Почти каждый вечер мы видели его в этом зале, читающего статьи в ведущих физиологических журналах мира и сетующего на нехватку времени для такого чтения. Будучи в Москве, мы имели возможность побывать в институте биофизики в г. Пущино, где участвовали в работе семинара по биофизике мышечного сокращения.

Эта тяга к обсуждению своих и чужих результатов исследований проявилась в организации им и Валерием Яковлевичем Изаковым нескольких всесоюзных школ по биофизике миокарда на базе «Селен». Это были абсолютно неформальные мероприятия, когда утром мы все слушали лекции ведущих специалистов, а после обеда проходили спортивные соревнования, затем вечером – неформальные обсуждения, больше напоминающие застольные беседы. Здесь В.С. тоже выделялся как абсолютно талантливый лектор и популяризатор науки – он всегда излагал материал доступно, но не примитивно.

Нас с В.С. связывала не только физиология, но и любовь к собакам. Моя первая собака – боксер Марта была дочерью его пса Билла. Собственно, это нас и познакомило в 1964 г. Затем я знал всех его собак, и он запомнился мне своей увлеченностью этими животным, которую сохранил на протяжении всей жизни.

Владимир Семёнович был разносторонне развитым человеком, и мы много беседовали не только о физиологии, но и о литературе, истории, биологии. Запомнились семинары, которые он вел с огромным чувством юмора и уважения к участникам.»

Профессор Александр Сергеевич Москвин:

«Владимир Семёнович был настоящим генератором новых идей. Я буду всегда благодарен ему за открытие для меня нового мира физиологии и биофизики, нового для меня сообщества физиологов, за многие годы плодотворного сотрудничества. Светлая ему память...»

В.С. Мархасин и О.Э. Соловьёва, 23 апреля 2011 года

В.С. Мархасин и О.Э. Соловьёва, 23 апреля 2011 года

Профессор Ольга Эдуардовна Соловьева:

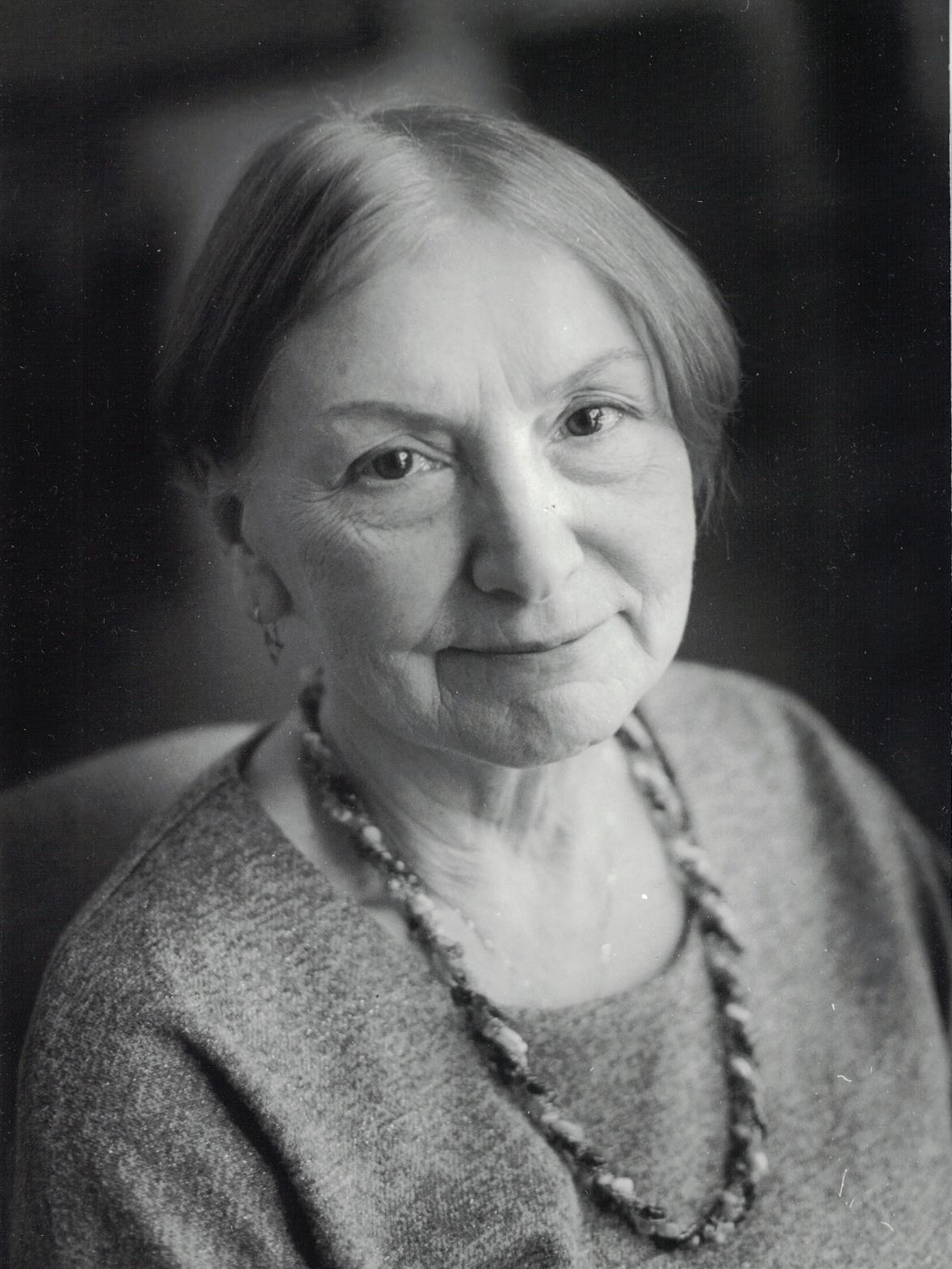

«О Научном Руководителе, Учителе, Друге, Супруге

Как известно, меня с глубокоуважаемым Владимиром Семёновичем Мархасиным связывают не только научные интересы, общая плодотворная работа, отношения наставника – ученика, но и крепкие семейные узы (не путать с оковами ). Почти двадцать лет я имела счастье быть его женой, любимой женой. Как он шутливо называл меня, «мое татаро-монгольское благо» (мой отец – татарин). Я познакомилась с В.С. Мархасиным в восьмидесятых годах, когда училась на пятом курсе матмеха УрГУ и писала диплом по математическому моделированию ритмоинотропных явлений в сердечной мышце под руководством Г.Н. Мильштейна, который сотрудничал с В.С. Мархасиным и потом стал моим научным руководителем по кандидатской диссертации. Так вот, уже на первой встрече я пережила озарение, что научная работа – это вовсе не спокойное, размеренное сидение за столом, как мне тогда казалось, а вихрь движения, не только ментального, но и физического, а также буря эмоций и даже страстей. Я тогда еще не понимала половины слов, которые произносил ВС, говоря о механизмах регуляции частото-зависимой силогенерации сердечной мышцы, и была страшно удивлена, почему мой всегда выдержанный, говорящий тихим, спокойным голосом ГН начинает выдавать все более высокие обертоны, а ВС уже бегает вдоль доски, машет руками и кричит как резаный. Я даже испугалась, что их ссора может закончиться рукоприкладством, но оказалось, что они горячо обсуждают, как правильно описать математически зависимость количества высвобождаемого из внутриклеточного депо кальция при увеличении частоты сердечных сокращений и почему не получается достичь желаемого результата без дополнительных предположений. Вот так, в ходе феерических перформансов родилась гипотеза, что высвобождение кальция из саркоплазматического ретикулюма в сердечных клетках происходит в форме дискретных квантов и их количество может существенно увеличиваться при стимуляции клетки парными стимулами, что объясняет экспериментально наблюдаемое увеличение силы сердечной мышцы более чем в два раза по сравнению со стимуляцией одиночными стимулами. Это была идея существования кальциевого «S-пула», или, как его потом прозвали коллеги, «VS-пула», который накапливает кальций во внутриклеточном депо и в определенных условиях стимуляции может выдавать в саркоплазму клетки дополнительные количества кальция, активирующие сокращения. Об этом был мой первый доклад на научной конференции – всесоюзно известной Школе биофизики миокарда, которые с огромным успехом проводила команда В.Я. Изакова и В.С. Мархасина, этому была посвящена и моя первая научная публикация в 1985 г. в журнале «Биофизика» (Мильштейн и др. Биофизика, 1985). Сегодня теория кальциевых «спарков» – дискретных порций высвобождаемого кальция в сердечных клетках – экспериментально доказанный факт, правда, что обидно и как часто бывает в западной науке, без ссылок на нашу российскую статью.

Потом я защитила свою кандидатскую диссертацию по математике, а ВС свою докторскую по биологии, мы периодически встречались с ним и его коллегами в Профзаболе (Институте профессиональных заболеваний), где до перехода в РАН обитал легендарный отдел биофизики миокарда под руководством В.Я. Изакова. Их громогласные, супердискуссионные семинары не могли оставить равнодушными ни одного участника, будь то врач, биолог, физик или математик. Так и до самых последних дней ВС относился к своей науке страстно, субъективно, созидательно, легко генерировал и сильно любил свои научные идеи, придумывал новые методы исследований, легко и понятно формулировал свои доводы и выводы. Нуждался во «вкусной» беседе, высоких научных обобщениях. Ему зачастую не хватало равного по интеллекту, смелости и широте знаний партнёра и оппонента, какими долгие годы были друг для друга они с В.Я. Изаковым, родившиеся в одном месяце одного года, учившиеся в одной группе мединститута, работавшие вместе и рядом, защитившие в один день кандидатские и почти одновременно докторские диссертации.

Именно эта кипучая научная атмосфера, по-видимому, подвигнула меня поменять сферу деятельности, перейти из университета в отдел молекулярно-клеточной биомеханики в составе Института физиологии Коми НЦ УрО РАН и под руководством В.С. Мархасина переквалифицироваться из математика в математического биофизика. Неоднородность миокарда – это тема моей докторской диссертации и ещё нескольких диссертаций нашего коллектива, пионерское направление исследований в физиологии сердечной мышцы, предложенное и развитое В.С. Мархасиным и его командой. Оно возникло на основе собственных наблюдений ВС о неоднородности электрической и механической активности препаратов сердечной мышцы, в особенности в патологически измененном миокарде, на имеющихся к тому времени литературных данных и естественно-научных аналогиях с другими биологическими системами. Однако отсутствовал экспериментальный метод, который бы позволил явно продемонстрировать эффекты неоднородности миокарда и оценить результаты взаимодействия между элементами неоднородной системы. Идея метода исследования взаимодействия сегментов сердечной мышцы – мышечного дуплета – была впервые изложена В.С. Мархасиным в его докторской диссертации, а потом реализована и развита под руководством ВС его коллегами: Ю.Л. Проценко, С.М. Руткевичем, Л.Б. Кацнельсоном, Л.В. Никитиной, мной, В.Ю. Гурьевым, Н.А. Викуловой, О.Н. Лукиным, А.А. Балакиным, П.В. Коноваловым – в нескольких вариантах, включая уникальные экспериментальные установки, осуществляющие взаимодействие двух препаратов сердечной мышцы, а также математические модели, имитирующие взаимодействие двух мышц (Solovyova ea., PBMB, 2016). Особой гордостью В.С. Мархасина была разработка гибридного мышечного дуплета, осуществляющего взаимодействие в реальном времени живого мышечного препарата и виртуальной мышцы – компьютерной программы, имитирующей функцию реальной мышцы и генерирующей сигналы, управляющие сократительной активностью живой мышцы, как при реальном взаимодействии (Protsenko ea, Am J Physiol, 2005). Этот метод до сих пор является визитной карточной нашего коллектива. Наш союз с ВС иногда называли удачным «семейным дуплетом», усиливающим потенциал обоих партнеров. С радостью с этим соглашусь, только добавлю, что в нашей паре он был, без сомнения, более сильной мышцей, берущей на себя большую часть работы, в полном соответствии с тем, что мы наблюдали в неоднородных мышечных дуплетах.

Как же мне не хватает его креативности и особого чутья к новым магистралям движения в нашей высококонкурентной научной среде. И ещё недостает присущей ему удивительной легкости бытия в стиле «без звериной серьезности» Н. Бора, который В.С. Мархасин усвоил ещё студентом на семинарах Н.В. Тимофеева-Ресовского и следовал этому академическому стилю всю свою жизнь.»

К.б.н. Татьяна Владиславовна Чумарная:

«Мне повезло, я знала Владимира Семёновича! Он был мои научным руководителем. Учителем с Большой Буквы. Научил любить науку, стал ориентиром и примером в работе. Тон и стиль, который он задавал, остался со мной. Бесценны моменты, когда он звал к себе на разговор, как правило, помимо работы разговаривал и спрашивал о жизни, о моих взглядах, убеждениях, задавал важные вопросы о смыслах. После таких разговоров невольно задумываешься о тех самых важных, ускользающих в рутине обыденности, вещах. Этих разговоров мне и сегодня очень не хватает. Удивляло, как он емко и с юмором определял человека. Меня называл «Танька - встань-ка». А ведь и правда, с детства отличалась непоседливостью. Бережно храню светлую память о Владимире Семёновиче. Мне повезло быть его ученицей.»

Владимир Семенович (стоит 4-й слева) в окружении организаторов международной конференции для молодых ученых

К.б.н. Наталья Владимировна Зотова

«Владимир Семёнович…

Иногда он заходил, всегда шумно и одновременно мягко. Садился за стол напротив, слегка откидывался (насколько это возможно на наших простых стульях) и немного обмякал… Мы пили кофе и просто разговаривали. Чаще, конечно, я была в роли слушателя, но мне всегда была и есть интересна обычная жизнь людей, чем они дышат, что их волнует. В моменты, когда в своих рассказах вспоминал о ком-либо, Владимир Семёнович отводил голову немного в сторону и смотрел куда-то вдаль. Рассказывал подробно, описывая запомнившиеся ему детали, так что можно было живо представить себе его дядю, друга или другого человека… Владимир Семёнович — ровесник моего папы, 1941 года рождения. Наверное, поэтому я так понимала его. Он, как и мой папа, дети войны, которые многое что могли бы рассказать о своих сложных детских годах, да не делали этого. Только яркие впечатления-воспоминания, обрывками, кусочками...

Будучи человеком темпераментным, он живо и остро интересовался научными проблемами. Требовал моментального, четкого ответа на вопросы и разъяснений на волнующие его темы. «Вот скажи мне, если я порезал палец, это системное воспаление? И как отличить его от простого?». Надо сказать, что его вопросы всегда наводили на размышления и поиск верного ответа. От них нельзя было отмахнуться. И это важнейшее качество учителя и наставника. Да, зачастую резко, эмоционально, но никогда со злобой и неприязнью к человеку. Думаю, он все-таки видел в человеке лучшее, и таким образом, непроизвольно он пытался достучаться именно до той «лучшей» сердцевины. Может быть, кто-то со мной не согласится, поскольку мне не довелось бывать на «силовых линиях дискуссии» с ним. Мы, действительно, общались как приятные друг другу коллеги, да просто по-человечески. Ведь самый верный разговор — это разговор между людьми, от сердца к сердцу.

Вспоминаю с теплотой и светлой грустью.»

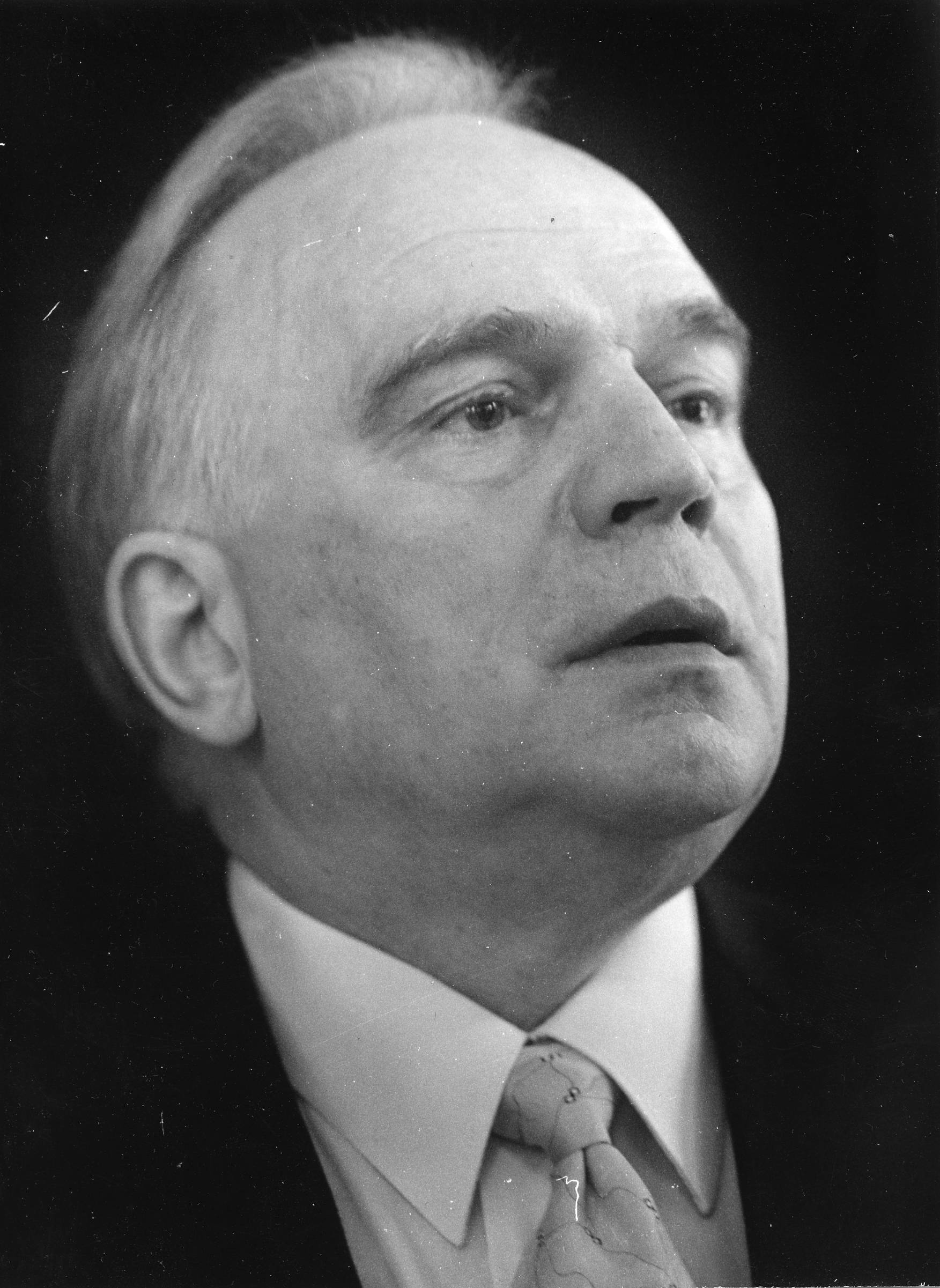

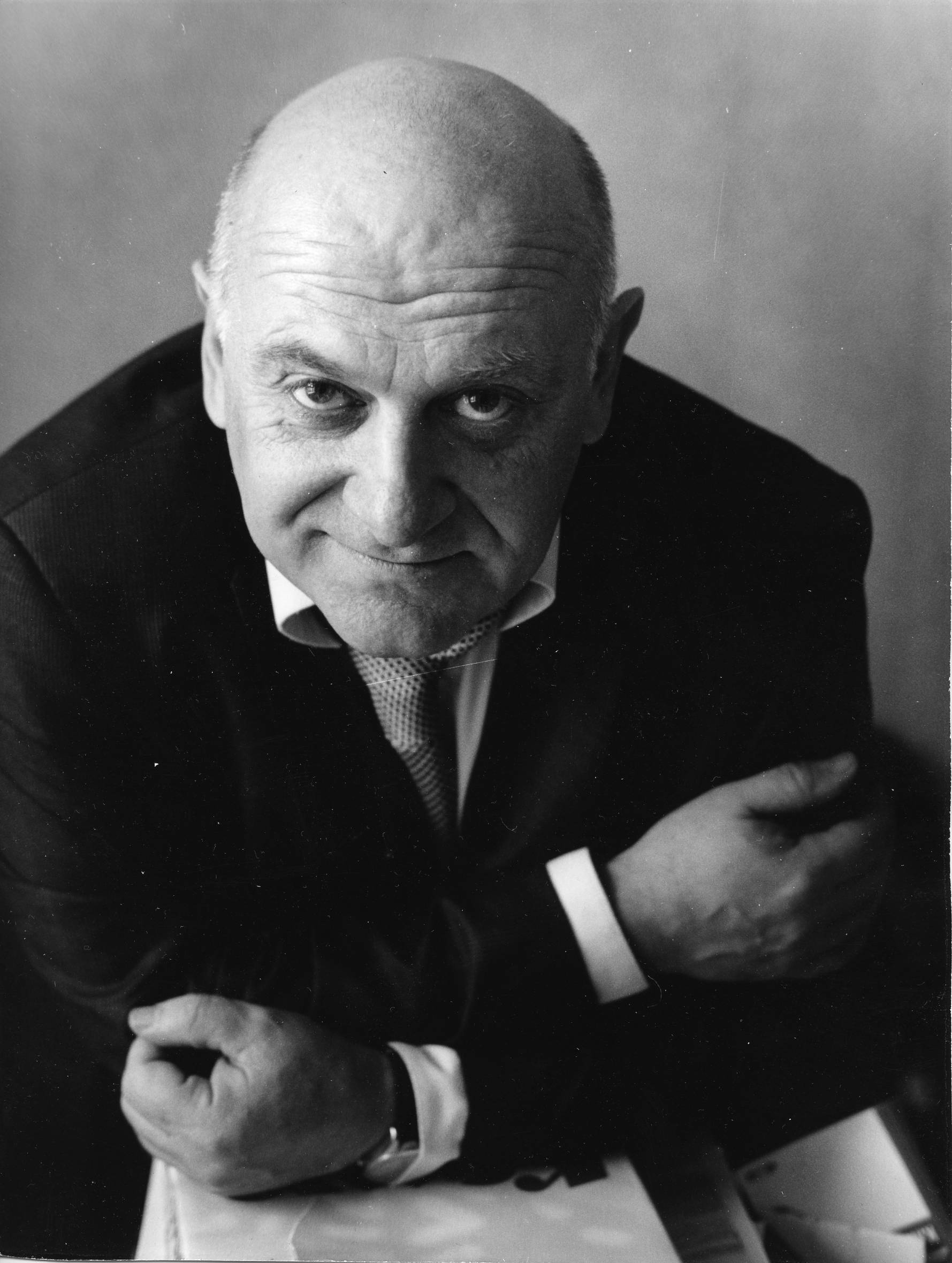

В.С. Мархасин, Ю.Л. Проценко и академик Н.А. Семихатов

К.т.н. Лукин Николай Алексеевич

«Как появились функционально-ориентированные процессоры в УрО РАН

В один из самых трудных периодов нашей жизни – в 1994 году – выдающийся разработчик систем управления ракетной техникой, основатель НПО автоматики, член-корреспондент РАН Н.А. Семихатов предпринимал энергичные попытки сохранить теоретический и практический задел в одном из прорывных направлений развития бортовой вычислительной техники – функционально-ориентированные процессоры с архитектурами параллельной обработки данных. Прекращение финансирования подобных проектов плюс нетрадиционные идеи построения бортовых вычислителей делали, к сожалению, невозможным сохранение работ в этой области в НПОА и требовали принятия нетрадиционных организационных решений. Когда обращения в смежные организации не дало результата, то было решено обратиться в УрО РАН. Но и там нас также ждало разочарование. И вот, после безрезультатных встреч с руководствами трех институтов, я предложил переговорить с Владимиром Семеновичем Мархасиным. Н.А. Семихатов недолго сомневался (все-таки, это совсем не ракетная техника!), и вот мы встречаемся в филиале Института физиологии КНЦ УрО РАН. Произошло практически невозможное: В.С. Мархасин с воодушевлением воспринял идею Н.А. Семихатова о возможности использования нашего потенциала для развертывания работ по автоматизации биофизических экспериментов, а Академик увидел воочию, что физиологическая наука может представить великолепный полигон для разработчиков процессоров. Вслед за этим Владимир Семенович убедил директора Института физиологии академика М.П. Рощевского и уже совместно с ним и Н.А. Семихатовым Председателя УрО РАН Г.А. Месяца в целесообразности открыть новое для отделения направление, связанное с созданием специализированных процессоров и систем на их основе. Примерно через полгода группа сотрудников НПОА во главе с академиком Н.А. Семихатовым была переведена в Институт физиологии. Была образована Лаборатория биоинженерии, и с тех пор функционально-ориентированные процессоры являются предметом научных исследований и разработок. Вряд ли в нашей науке можно привести множество подобных примеров.

Можно с уверенностью утверждать, что Владимир Семенович Мархасин был одним из тез, кто дал жизнь и развитие новому научному направлению в УрО РАН, за что мы всегда будем ему благодарны.»

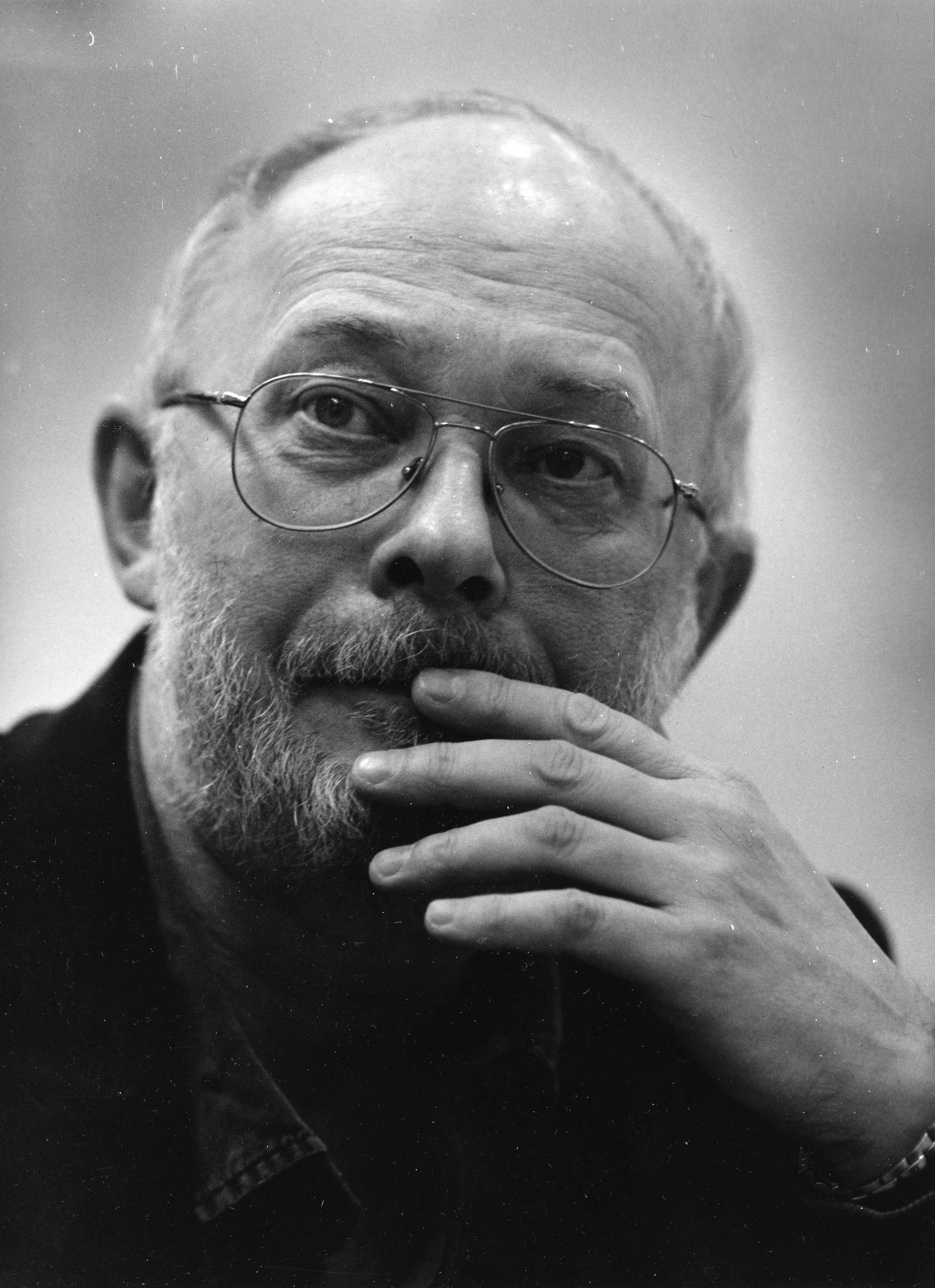

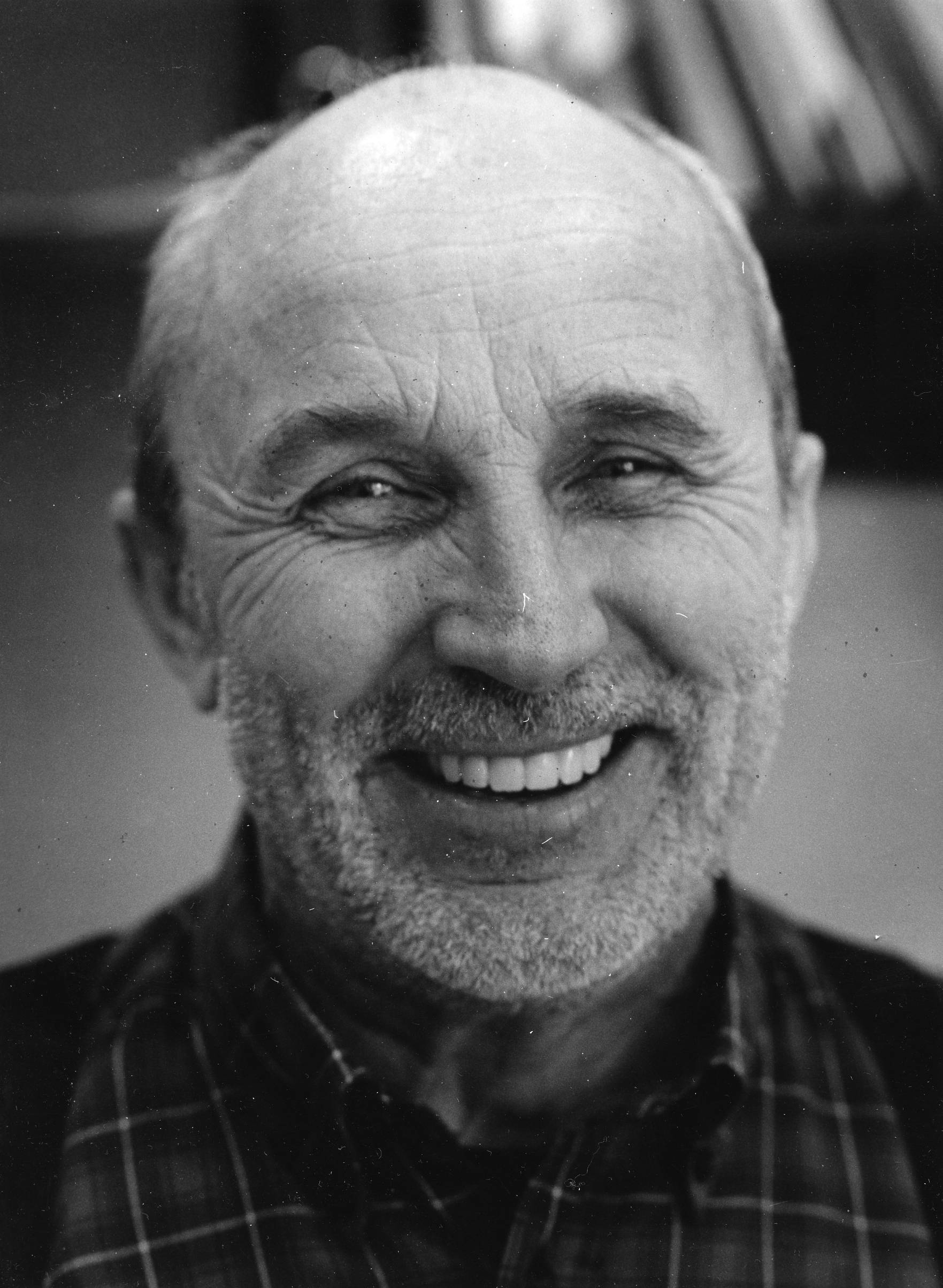

В.С. Мархасин и В.Я. Изаков

В.С. Мархасин и В.Я. Изаков

Д.Ф.-М.Н. Андрей Кимович Цатурян

«...Последние годы всё чаще вспоминаю, как познакомился с Володей и Валерой (В.С. Мархасиным и В.Я. Изаковым - прим. ред.) в Бакулевском институте, кажется, в 1976-ом и почти сразу мы стали друзьями и начали сотрудничать. Они ввели меня в мышечную тематику, которая стала любовью всей жизни. Благодаря Володе и Валере, я приобщился к экспериментальной работе, без которой заниматься биофизикой пресно и скучно. Как же жадно и быстро мы тогда всему учились, хотя доступ к литературе был очень затруднен. Сидели днями в библиотеке, выуживая интересные статьи, и, как потом выяснилось, довольно хорошо представляли, что делается в мире. Вспоминаю обсуждения и споры, сопровождавшиеся незабываемыми застольями. Помню, как отмечали у меня дома докторские, сначала Володину, а вскоре, Валерину.

Задним числом удивляюсь, как быстро тогда работали, как мало времени проходило от идеи до публикации. Володя и Валера были невероятно яркими и талантливыми, чрезвычайно преданными науке и при этом умелыми организаторами, пользовавшимися даже самыми узкими окнами возможностей, чтобы продолжить своё дело. Несмотря на всяческие организационные трудности, им удалось собрать и вырастить коллектив талантливых единомышленников, который долго перебивался из одного места в другое и при этом укреплялся и становился всё более заметным в стране и в мире. И Валера, и Володя ушли очень рано, на взлёте успеха и признания. Чем дальше, тем больше понимаю, как их не хватает, как хочется обсудить то одну, то другую проблему.

Дружба и сотрудничество с Володей и Валерой определили мою научную жизнь. Их дело весьма успешно и плодотворно живет стараниями учеников и сотрудников. Вечная и славная память!»

Профессор Григорий Нойхович Мильштейн

Владимир Семенович был всегда переполнен многочисленными идеями и соображениями научного характера, которыми охотно делился с друзьями и коллегами. Он раньше многих других ученых оценил важность и место математических моделей в своих исследованиях. При построении очередной модели вникал в дело цепко и пристрастно. Работать с Володей было интересно, легко и весело. Первая наша совместная статья "Статистический анализ движения парамеций" была опубликована в 1975 году в "Журнале общей биологии" , т. 36, №1, 119-125. Вот резюме к этой статье и короткое обсуждение.

Изучался характер исследовательского поведения парамеций в двух средах: отфильтрованном стерильном сенном отваре и фильтрате культуральной жидкости. Объектом статистического анализа служила траектория движения парамеции. Анализ показал, что в первой среде наблюдается отрицательная корреляционная зависимость соседних приращений траектории и, следовательно, в данной среде движение парамеций не броуновское. Напротив, в фильтрате культуральной жидкости наблюдается по существу броуновское движение простейшего. Высказано предположение, что различие в поведении простейшего в двух средах связано с тем, что парамеция в процессе движения метит траекторию. В случае однородной стационарной среды естественно предположить, что исследовательское поведение парамеции является броуновским. Следует сразу же отметить, что как сенной отвар, так и фильтрат культуральной жидкости до помещения туда парамеции являются однородными стационарными средами. Но само помещение парамеции превращает сенной отвар вместе с парамецией в неоднородную и нестационарную среду. В то же время помещение парамеции в фильтрат культуральной жидкости слабо меняет среду и она (среда) остается однородной и стационарной и после помещения парамеции.

В качестве модели выбрана дискретная модель диффузии, в которой перемещение парамеции разбивается на две компоненты. Первой компонентой является усредненное смещение, обусловленное неоднородностью среды. Эта часть движения парамеции описывает детерминированную компоненту поведения. Вторая компонента — это флуктуационное смещение, вызываемое стохастической компонентой поведения животного. Анализ экспериментальных данных показывает, что поведение парамеций в чистом сенном отваре и фильтрате культуральной жидкости существенно различается. Фильтрат, являясь однородной средой до помещения парамеции, остается однородной, не меняющейся со временем средой и после помещения парамеции, что подтверждает обнаруженный броуновский характер движения парамеции в фильтрате.

Наблюдаемую зависимость соседних приращений при движении парамеций в чистом сенном отваре можно объяснить, предположив, что парамеция при своем движении метит траекторию. Эта детерминированность с математической точки зрения проявляется в отрицательных коэффициентах корреляции между соседними приращениями. Относительно природы метки можно лишь предположить, что она является просто продуктом метаболизма парамеции, периодически выделяющимся в окружающую среду.

Данная работа , по мнению авторов, помимо научного имеет также определенный методический интерес, так как проведенный анализ движения парамеций может быть применен и к другим объектам. Кроме того, эта работа еще раз демонстрирует полезность и эффективность математических моделей.

- Информация о материале

- Статьи

- Просмотров: 2500

Ученый Совет

Института иммунологии и физиологии УрО РАН

№ 4

24 марта 2021 г.

Поздравления

Поздравляем Юшкова Бориса Германовича с присуждением медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени!

Поздравляем Бершицкого Сергея Юрьевича с юбилеем!

Повестка дня

- Заключительный отчет к.б.н. Щепкина Даниила Владимировича о выполнении докторской диссертации по теме «Участие cердечного миозин-связывающего белка С и изоформ тропомиозина в регуляции сократительной функции миокарда».

Научные консультанты: д.б.н. Бершицкий С.Ю., д.б.н., профессор Левицкий Д.И.

Период соискательства: 01.11.2016-31.10.2020 - Утверждение положения о наградной деятельности ИИФ УрО РАН (Балакина-Викулова Н.А.)

- О подготовке разделов лабораторий на сайте ИИФ УрО РАН (Храмцова Ю.С.)

- Разное

Ученый секретарь, к.б.н. Ю.С. Храмцова.

Заседание Ученого совета ИИФ УрО РАН состоится 24 марта в 15.00 (среда).

- Информация о материале

- Статьи

- Просмотров: 258

Положение об ученом совете (Скачать PDF)

| Председатель | Заместитель председателя | Ученый секретарь |

д.ф.-м.н., д.ф.-м.н., профессор Соловьева Ольга Эдуардовна директор |

академик РАН, д.м.н., академик РАН, д.м.н., профессор Черешнев Валерий Александрович научный руководитель |

к.б.н. к.б.н.Храмцова Юлия Сергеевна ученый секретарь |

Члены ученого совета |

||

Чл.-корр. РАН, д.м.н., Чл.-корр. РАН, д.м.н., профессор, ЗДН РФ Юшков Борис Германович зав. лаб. иммунофизиологии и иммунофармакологии |

к.ф.-м.н. к.ф.-м.н. Балакина-Викулова Наталия Алексеевна старший научный сотрудник |

д.б.н., д.б.н., Бердюгина Ольга Викторовна ведущий научный сотрудник |

д.б.н. д.б.н.Бершицкий Сергей Юрьевич зав. лабораторией биологической подвижности |

к.б.н. к.б.н.Гетте Ирина Федоровна старший научный сотрудник |

к.б.н. к.б.н. Герцен Оксана Павловна научный сотрудник |

д.м.н., проф., д.м.н., проф., Гусев Евгений Юрьевич зав. лабораторией иммунологии воспаления |

д.б.н., доцент, д.б.н., доцент, Данилова Ирина Георгиевна зав. лабораторией морфологии и биохимии |

д.м.н., доцент, д.м.н., доцент,Забокрицкий Николай Александрович старший научный сотрудник |

к.б.н. к.б.н. Зотова Наталья Владимировна, заместитель директора по научной работе |

д.м.н., проф., д.м.н., проф., Зурочка Александр Владимирович, ведущий научный сотрудник |

д.м.н. д.м.н. Зурочка Владимир Александрович , старший научный сотрудник |

д.б.н., проф., д.б.н., проф., Котомцев Вячеслав Владимирович старший научный сотрудник |

к.б.н. к.б.н.Мухлынина Елена Артуровна старший научный сотрудник |

д.б.н. д.б.н. Проценко Юрий Леонидович главный научный сотрудник |

д.б.н. д.б.н.Сарапульцев Алексей Петрович ведущий научный сотрудник |

д.м.н., проф., д.м.н., проф., Тузанкина Ирина Александровна главный научный сотрудник |

д.м.н., проф., д.м.н., проф.,Черешнева Маргарита Владимировна главный научный сотрудник |

к.б.н. к.б.н.Чумарная Татьяна Владиславовна старший научный сотрудник |

к.б.н. к.б.н.Щепкин Даниил Владимирович зав. лаб. трансляционной медицины и биоинформатики |

|

- Информация о материале

- Статьи

- Просмотров: 283

Основная цель Совета молодых ученых (СМУ) – содействие молодым учёным института в их творческом и научном росте, создание комфортной обстановки для научной работы и более полной реализации творческих возможностей.

Любой молодой ученый в возрасте до 35 лет (при наличии степени доктора наук – до 40 лет) включительно имеет право избирать и быть избранным как в состав СМУ, так и на пост председателя, заместителя председателя или секретаря;

Ответственные лица Совета молодых ученых ИИФ УрО РАН

Председатель (с 21.09.2020) – Герцен Оксана Павловна

E-mail:

Зам. Председателя (с 21.09.2020) – Бутова Ксения Андреевна

E-mail:

Секретарь (с 16.09.2020) – Мячина Татьяна Анатольевна

E-mail:

- Информация о материале

- Статьи

- Просмотров: 420

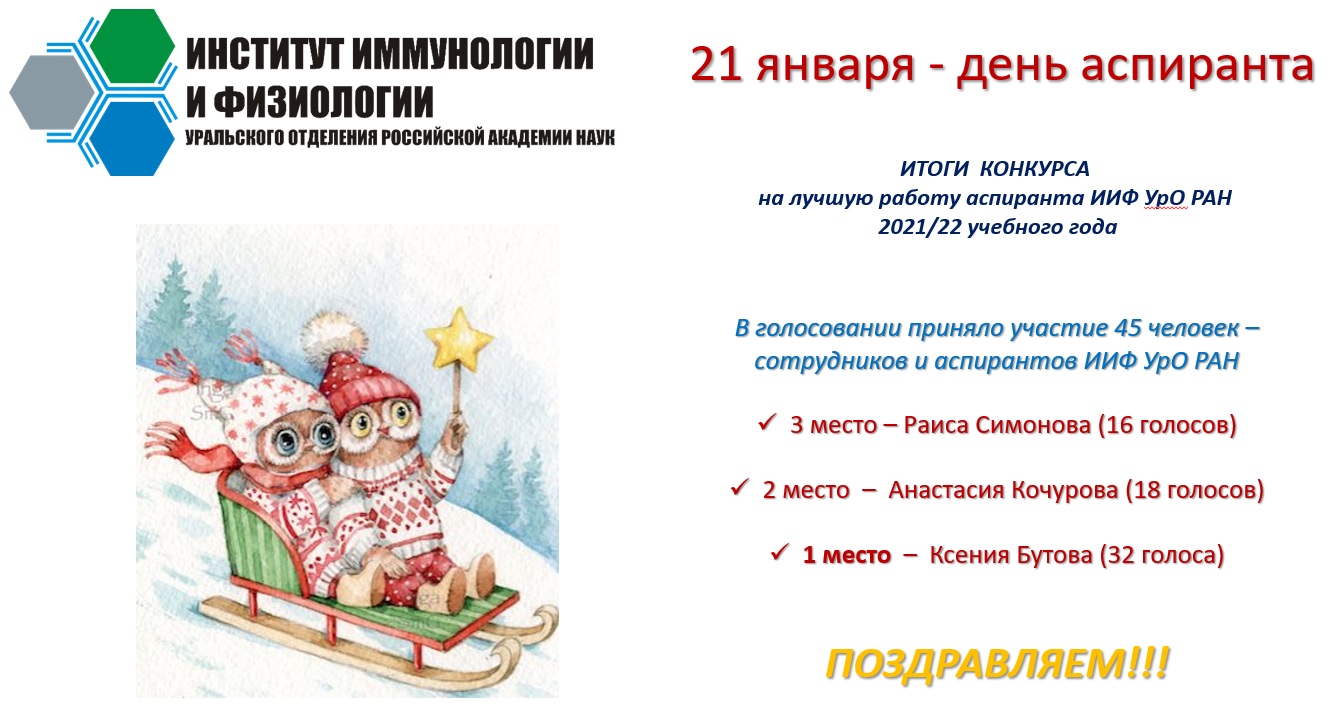

2021 год

Конкурс на лучшую работу аспирантов: легендарная битва

21 января 2022 года подвели итоги конкурса среди аспирантов, на который были представлены работы в научном и научно-популярном формате. Эта битва была легендарной! И в честной борьбе победила Ксения Бутова, за 2 и 3 место были награждены Анастасия Кочурова и Раиса Симонова. Судьба остальных аспирантов – неизвестна… Но вы всё ещё можете посмотреть их работы на страничке сайта института.

2021 год

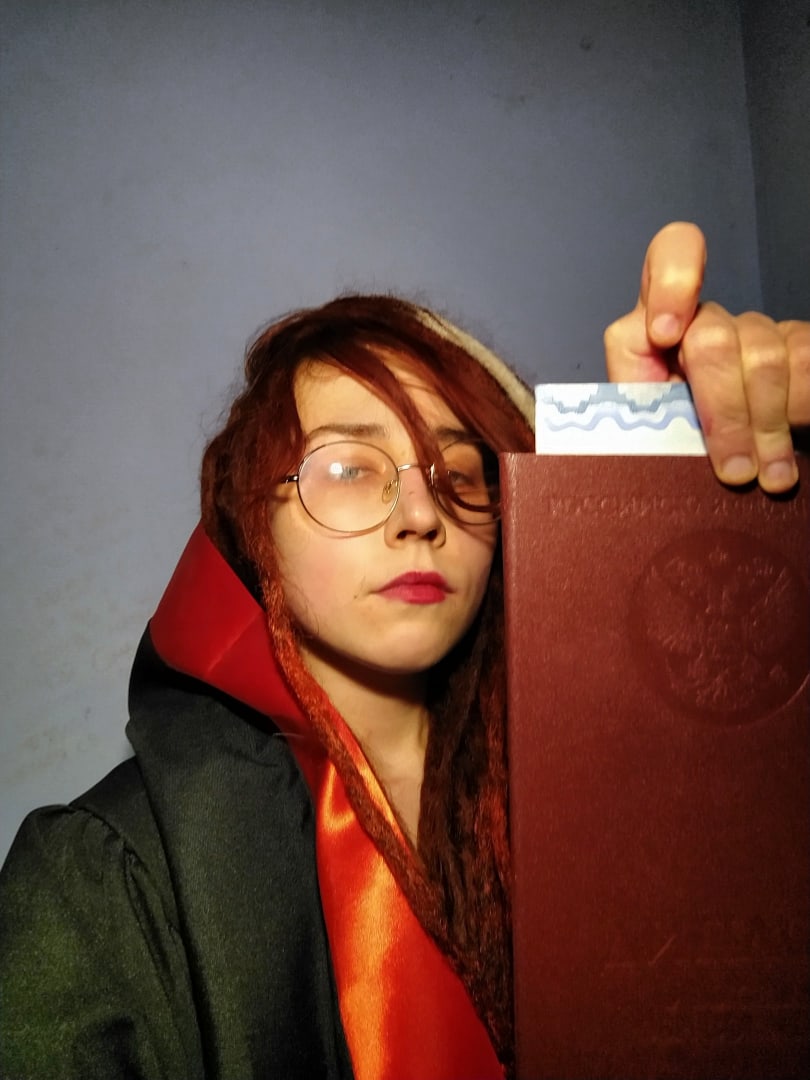

Актуальные проблемы биомедицины

25-26 марта (да, да, двое суток без перерыва) 2021 года Ксения Бутова, Татьяна Мячина и Валерия (Андреевна, на минуточку!) Борисова читали доклад «Оценка сократительной функции кардиомиоцитов предсердий крыс в норме и при фибрилляции предсердий вегетативного генеза». Читали, разумеется, по очереди и по ролям. Ну а как вы хотели, когда конференция двое суток идёт? За стойкость и отличное качество девочки получили диплом за лучший доклад на конференции "Актуальные проблемы биомедицины" (г.Санкт-Петербург). Диплом прилагается!

Сигареты vs сердце: великое противостояние

4 апреля 2021 года после полудня Ксения Бутова читала в библиотеке умопомрачительную лекцию «Сигареты vs сердце: великое противостояние». Ксения рассказала:

💙 Как сердце адаптируется, изменяется под натиском табачного дыма, и можем ли мы ему помочь?

💙 Какие заболевания сердечно-сосудистой системы идут след-в-след за табакокурением, и можно ли остановить этот пагубный процесс, в одночасье завязав с вредной привычкой?

💙 Одинаковы ли риски для молодых курильщиков и для тех, кто уже наработал возрастной стаж в этой вредной привычке?

P.S. Умопомрачительную лекцию можно посмотреть по этой ссылке.

P.P.S. А умопомрачительное интервью вот по этой: https://www.youtube.com/watch?v=ni17CmNWz0E&t=5s

Лучший устный доклад

Лучший устный доклад (возможно за всю историю человечества) сделала Татьяна Мячина в рамках симпозиума "Экспериментальные и компьютерные модели в сердечно-сосудистой физиологии и кардиологии" на Российской конференции с международным участием "Экспериментальная и компьютерная биомедицина" памяти члена-корреспондента РАН Владимира Семёновича Мархасина. Конференция проходила с 26 по 28 мая 2021 года.

Диплом, к сожалению, не прилагается. Зато посмотрите какая потрясающая резолюция!

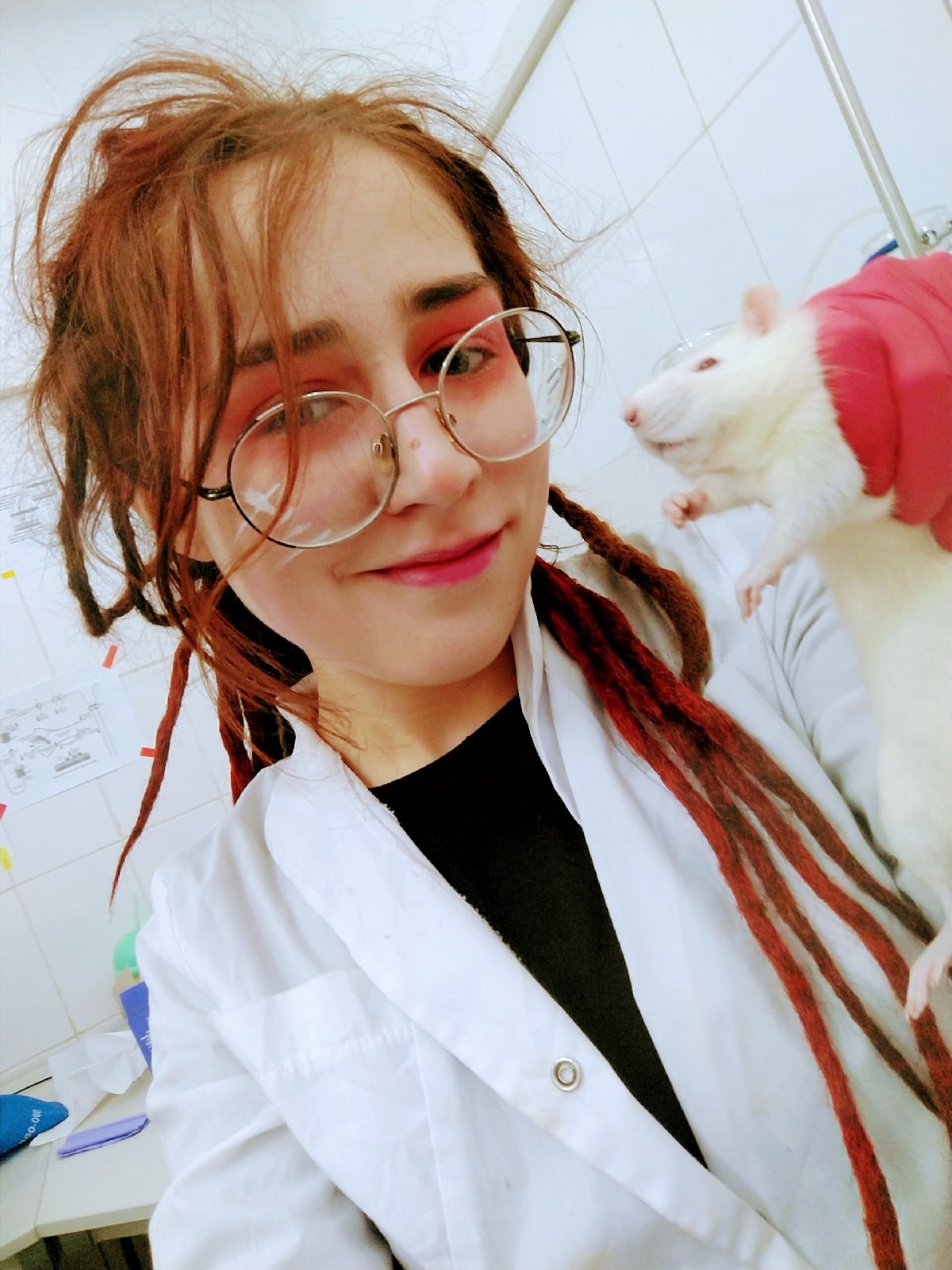

«Сердце — уникальный орган: бьется, даже если его вынуть из тела»

Биолог Ксения Бутова в проекте "Наука в городе" рассказала о тайнах сердца, редактировании генома и страхах людей, которые мешают прогрессу.

Ксения: «Те, кто работают в разнообразных НИИ, наверняка знают фишку, как круто, когда получается объяснить родным, что ты не бездельник кем ты работаешь, чем ты занимаешься и вообще. Высший пилотаж – объяснить так, чтобы тебя поняли - по ощущениям это вообще, как будто торт в одно лицо схомячить! А ещё круче – когда можешь попытаться объяснить всё то же самое, только на широкую публику. Короче говоря, участие в этом проекте стало для меня возможностью рассказать про наши исследования, раскрыть секреты "научной кухни", происходящей в стенах лаборатории. Очень надеюсь, что моё интервью порталу It's my city смогло проиллюстрировать, что фундаментальные (да и прикладные) открытия совершаются прямо здесь, в этом городе (а не где-то там). И что исследованиями занимаются разные человеки, в том числе молодые, не похожие на стереотипный образ деда-учёного (куда же без развесёлых аналогий про дедушку Рика). Надеюсь, что этот проект будет существовать, расти и развиваться дальше. Ведь если взять Уральское отделение РАН (всё его множество институтов и подразделений), то можно обнаружить, что в каждом из них творят науку молодые учёные. А им есть что рассказать про свои исследования, уж поверьте на слово.

В общем, желаю проекту "Наука в городе" от It's my city и "Брусника" всяческих благ и процветания».

P.S. Картинка с очаровательным крысюком для привлечения внимания.

А полный текст интервью с Ксенией можно прочитать здесь.

Поговорим о науке?

Молодые учёные ИИФ УрО РАН приняли участие в очень классном научно-популярном проекте, который был организован… тоже молодыми учеными ИИФ УрО РАН в том числе. Сами организовали и сами поговорили – всё правильно!

Итак, кто же поговорил о науке в ИИФ в 2021 году?

- Ксения Бутова: https://www.youtube.com/watch?v=njAMLjjUL8o

- Татьяна Мячина: https://www.youtube.com/watch?v=wMnxiqzY8zg

- Анастасия Кочурова: https://www.youtube.com/watch?v=ol8FEnXKHms&t=21s

- Раиса Симонова: https://www.youtube.com/watch?v=YIzFiCWr2eI&t=44s

И это ещё не всё! (Спойлер – скоро мы опубликуем список тех, кто говорит о науке в 2022 году)

Светлана Владиславовна Клинова и Оксана Павловна Герцен

3 февраля 2021 года прошла торжественная онлайн-церемония онлайн-вручения Премий Губернатора за 2020 год. Оксана и Светлана заслуженно победили в номинации «за лучшую работу по физиологии». Их работа «Свинцово-кадмиевая интоксикация: нарушение функций сердечно-сосудистой системы и пути коррекции» – просто невероятна! Про Светлану и Оксану писали в газетах «Уральский рабочий» и «Областная газета». Приглашали на вечерний эфир «Итоги дня» на ОТВ, но будем честны, на телепередаче их затмили восходящие звёзды – плюшевые крыски Клавдия Петровна и Иннокентий (на фото сидят на коленях).

2020 год

Оксана Павловна Герцен

20 ноября 2020 года Оксана выступала на ток-шоу «Разберём на атомы» в Ural Vision gallery с докладом на тему «Маски». Удалось ли разобрать маски на атомы неизвестно, так как под рукой не было подходящего микроскопа. Но зрители остались довольны, а тема была настолько хороша, что Оксану за день до выступления позвали ещё и на радио «Комсомольская правда». В прямом эфире передачи «Раньше всех!» звучали беспощадные спойлеры доклада. А после докладов вышла статья в газете «Наука Урала», ну и, конечно, мы умолчим про бесчисленные толпы поклонников и папарацци.

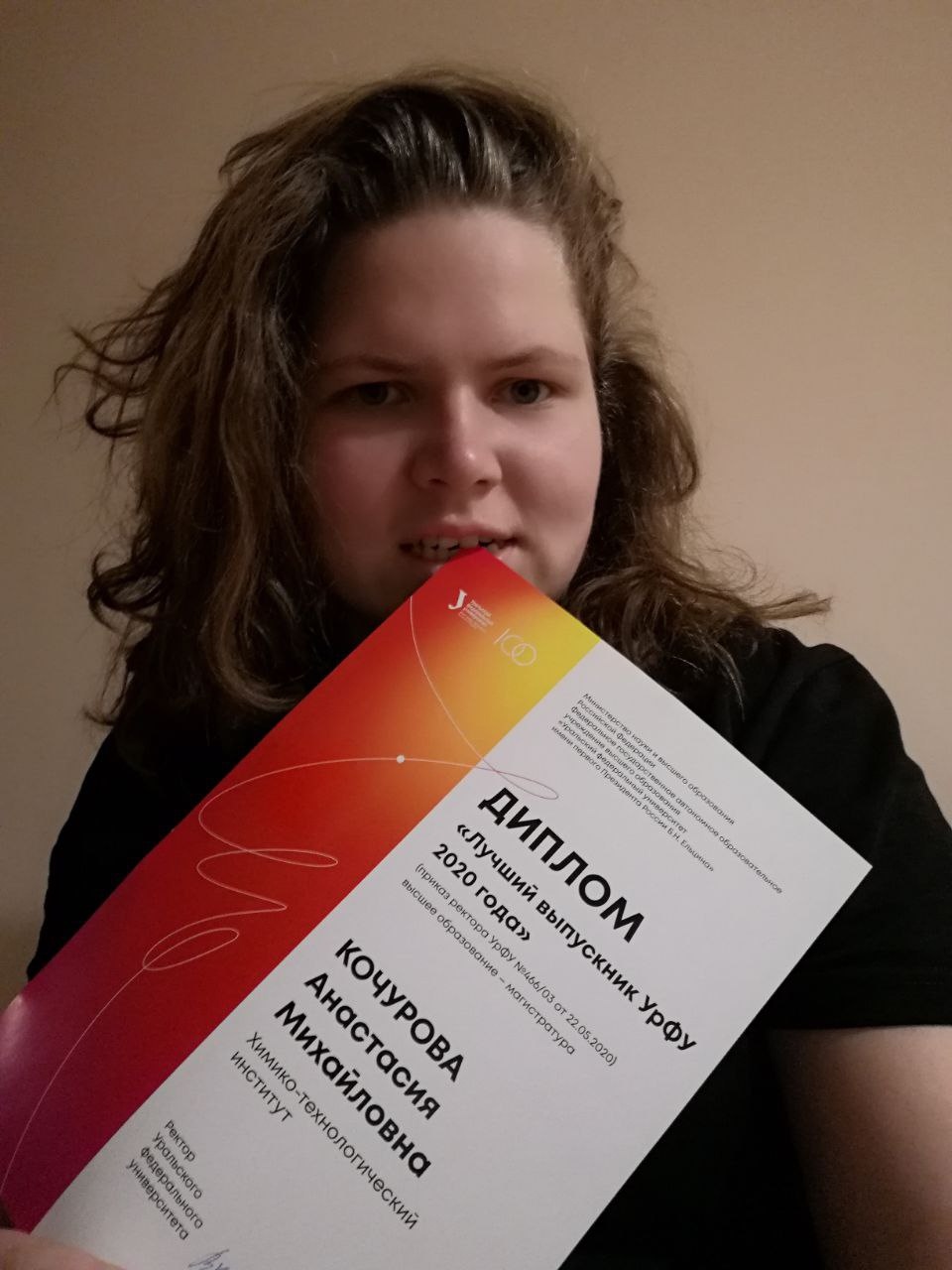

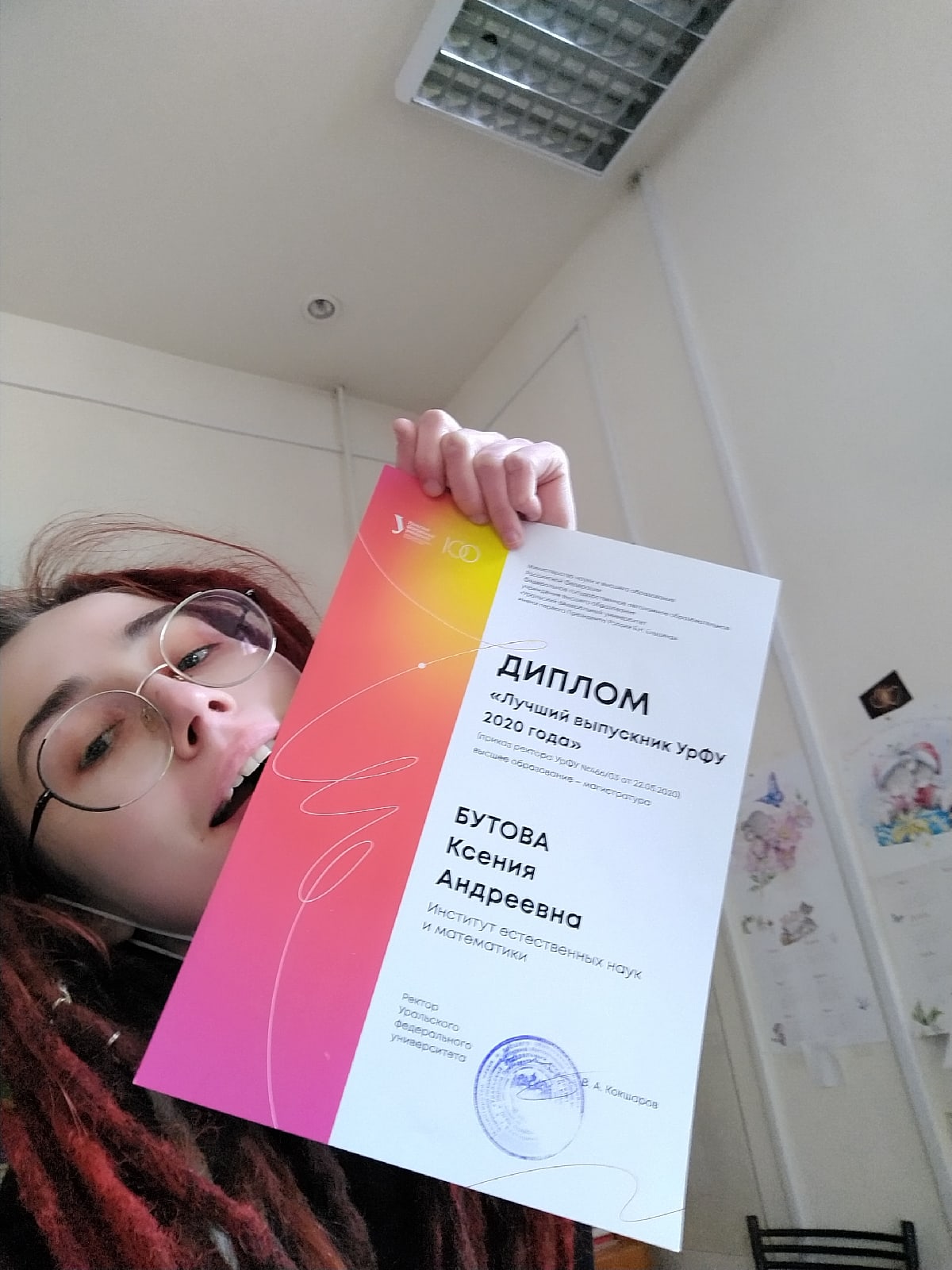

Первокурснички

1 октября 2020 года в аспирантуру нашего институт поступили 4 мушкетёра новых аспиранта – Ксения Бутова, Анастасия Власова, Анастасия Кочурова и Никита Чумаков. Анастасия Кочурова и Ксения Бутова утверждают, что являются лучшими выпускниками УрФУ 2020 года и даже показывают дипломы в качестве доказательства (на фото). Но мы пока так и не выяснили, кто из них действительно лучший – без дуэли здесь точно не обойтись!

Татьяна Анатольевна Мячина

18-24 мая 2020 года Татьяна принимала участие в VII Международной молодежной научной конференции «Физика. Технологии. Инновации. ФТИ-2020». Её незабываемый on-line - доклад «The use of fluorescent dyes to study the effect of pathological conditions on the electromechanical coupling in cardiomyocytes» заслуженно был признан лучшим в секции «Bioengineering and biotechnology».

Денис Александрович Волжанинов

18-22 мая 2020 года (все 4 дня!) Денис потрясающе читал доклад «Materials and methods for biomechanical experiments on single cardiomyocytes» на VII Международной молодежной научной конференции «Физика. Технологии. Инновации. ФТИ-2020». Разумеется, такой импозантный молодой человек не мог остаться без победы и, конечно, его доклад стал лучшим! И это жюри ещё не знали, что он победитель конкурса грантов «Аспиранты» и уверенно проводит «Исследование межжелудочковых особенностей длинозависимой и грузозависимой регуляции механической функции одиночных кардиомиоцитов» под руководством О.Э. Соловьёвой.

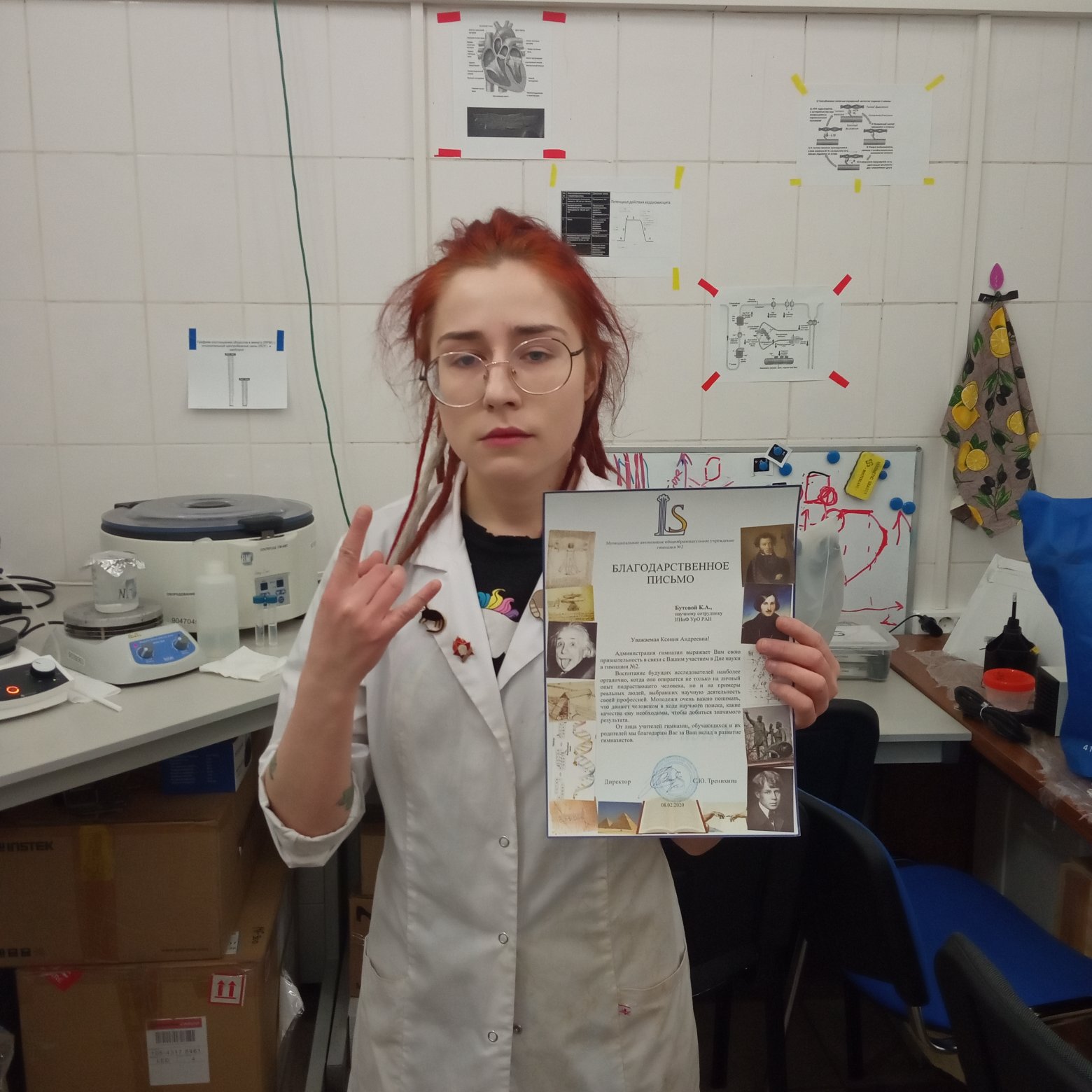

Ксения Андреевна Бутова

8 февраля 2020 года Ксения самоотверженно просвещала 10-классников лицея №2 (Екатеринбург) на мероприятии «День науки». Юные умы были в восторге от лекции Ксении «Клетки сердца – что это? Зачем это? Для чего это?», а руководство лицея было настолько благодарно, что даже вручило настоящий диплом (доказательства на фото).

Татьяна Анатольевна Мячина

3 февраля 2020 года Татьяна участвовала в VII школе-конференции по физиологии и патологии кровообращения (Москва). На конкурсе стендовых докладов Татьяне не было равных, и её доклад «Исследование функции кардиомиоцитов и сократительных белков предсердий и желудочков при экспериментальном сахарном диабете 1 типа» навсегда покорил сердца жюри.

- Информация о материале

- Статьи

- Просмотров: 280

Профсоюзная организация Института иммунологии и физиологии УрО РАН создана с целью защиты социально-трудовых и профессиональных прав и интересов, а также здоровья работников института.

Если у вас возник вопрос или проблема, вы всегда можете обратиться к Председателю Профсоюза ИИФ УрО РАН – Мячиной Татьяне Анатольевне.

E-mail:

Новости вышестоящих инстанций Профсоюза

Профсоюз РАН: http://www.ras.ru/tradeunion.aspx

Профсоюзный дайджест на сайте УрО РАН: http://www.uran.ru/tradeunion/info2

Сайт Профсоюза УрО РАН: https://profsuran.ru/

Бланки заявлений:

Бланк заявления на материальную помощь

Бланк заявления о вступлении в члены профсоюза

Бланк заявления на выход из профсоюза

- Информация о материале

- Статьи

- Просмотров: 2334

Заседание проблемной комиссии

Института иммунологии и физиологии УрО РАН

10 марта 2021 года состоится заседание проблемной комиссии №1 по патофизиологии, клинической иммунологии и аллергологии в дистанционном режиме.

Начало заседания – 13-00.

Место проведения – г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.106. Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, в дистанционном режиме.

Повестка дня

- Апробация диссертационной работы Шафигуллиной Златы Александровны, м.н.с. лаборатории морфологии и биохимии ИИФ УрО РАН, м.н.с. отдела биологических исследований НИИ ФМП и очного аспиранта УрФУ им. 1-го президента России Б.Н. Ельцина, соискателя ученой степени кандидата биологических наук по специальности 14.03.03 – патологическая физиология, на тему «Локальные механизмы регенерации печени при диффузном токсическом повреждении и его коррекция».

Научный руководитель:

- Данилова Ирина Георгиевна, д.б.н., доцент, г.н.с., зав. лабораторией морфологии и биохимии ИИФ УрО РАН.

Рецензенты:

- Котомцев Вячеслав Владимирович, д.б.н., проф., с.н.с. лаборатории иммунофизиологии и иммунофармакологии УрО РАН;

- Ковальчук Людмила Ахметовна, д.б.н., доцент, г.н.с. лаборатории эволюционной экологии Института экологии растений и животных УрО РАН.

- Апробация диссертационной работы Соколовой Ксении Викторовны, н.с. лаборатории морфологии и биохимии ИИФ УрО РАН, соискателя ученой степени кандидата биологических наук по специальности 14.03.03 – патологическая физиология, на тему «Патофизиологические механизмы макрофагальной регуляции образования внеостровковых инсулин-позитивных клеток поджелудочной железы при экспериментальном сахарном диабете второго типа».

Научный руководитель:

- Данилова Ирина Георгиевна, д.б.н., доцент, г.н.с., зав. лабораторией морфологии и биохимии ИИФ УрО РАН.

Рецензенты:

- Сарапульцев Алексей Петрович, д.б.н., в.н.с. лаборатории иммунопатофизиологии УрО РАН;

- Забокрицкий Николай Александрович, д.м.н., доцент, с.н.с. лаборатории иммунофизиологии и иммунофармакологии УрО РАН

- Утверждение решения экспертной комиссии ИИФ УрО РАН о возможности размещения на сайте института и допуске к защите в диссовете Д 004.027.02 диссертационной работы ст. лаборанта кафедры фармации и химии фармацевтического факультета ЮУГМУ Бакеевой Алины Евгеньевны, соискателя ученой степени кандидата биологических наук по специальности 14.03.03 – патологическая физиология, на тему «Патогенетическое обоснование применения оригинальных ректальных суппозитариев с экстрактом куркумы при экспериментальном колите».

Научный руководитель:

- Симонян Елена Владимировна, канд.фарм.н., доцент, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский гос. медицинский университет» Минздрава России.

- Осиков Михаил Владимирович, д.м.н., доцент, профессор кафедры патофизиологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский гос. медицинский университет» Минздрава России.

Рецензенты:

- Данилова Ирина Георгиевна, д.б.н., доцент., г.н.с., зав. лабораторией морфологии и биохимии ИИФ УрО РАН;

- Забокрицкий Николай Александрович, д.м.н., доцент, с.н.с. лаборатории иммунофизиологии и иммунофармакологии ИИФ УрО РАН.

Пароль для подключения к заседанию в дистанционном режиме будет отправлен позднее.

Участие членов комиссии обязательно.

Председатель проблемной комиссии,

д.м.н., проф., ЗДН РФ

И.А. Тузанкина